Robert Habeck, der Mann, der einst als grüner Hoffnungsträger gefeiert wurde, hat die Bühne der deutschen Politik endlich verlassen, zumindest vorerst. Sein Rücktritt aus dem Bundestag zum 1. September 2025, verkündet in einem Interview mit der taz und in der beliebten Sendung mit Markus Lanz, markiert keinen sauberen Schnitt, sondern ein chaotisches Finale, das seine gesamte politische Karriere widerspiegelt: Viel Gerede, wenig Substanz.

Doch was treibt diesen Rückzug an? Ist es die Flucht vor der Verantwortung oder der verzweifelte Versuch, sich neu zu erfinden? Ein kritischer Blick auf Habecks Abgang zeigt: Hier verlässt kein Visionär die Politik, sondern ein Getriebener, der an den eigenen Ansprüchen und der Realität gescheitert ist.

Ein Abgang mit Ansage: Habeck zieht die Reißleine

Habeck hat seinen Rücktritt nicht leise vollzogen. In einem »Interview mit der taz« ließ er die Maske des besonnenen Philosophen fallen und teilte kräftig aus. Gegen Markus Söder, den er mit „fetischhaftem Wurstfressen“ beschimpfte, und gegen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die er als „Fehlbesetzung“ bezeichnete, die „polarisiert, polemisiert und spaltet“.

„Julia Klöckner hat die Gesellschaft gespalten. Ob mutwillig oder aus Dämlichkeit, weiß ich nicht. Sie war noch nie in der Lage, Dinge zusammenzuführen. Sie hat immer nur polarisiert, polemisiert und gespalten. Insofern war von Anfang an klar, dass sie eine Fehlbesetzung ist.“

„Dieses fetischhafte Wurstgefresse von Markus Söder ist ja keine Politik. Und es erfüllt dennoch einen Zweck. Es lenkt ab von den Gründen, die Menschen haben können, sich nicht gesehen und nicht mitgenommen zu fühlen.“

»Robert Habeck / taz«

Solche hasserfüllten Töne sind neu für einen Mann, der sich stets als Vermittler inszenierte. Doch die hetzerische Schärfe seiner Worte wirkt weniger wie ein mutiger Angriff als vielmehr wie der Frust eines Politikers, der merkt, dass sein Stern gesunken ist. Seine Kritik an der Union, die angeblich „Schwarz-Grün verächtlich gemacht und zerstört“ habe, klingt nach nachtragender Abrechnung, nicht nach konstruktivem Diskurs.

„Politisch gewollte demokratische Alternativen sind nicht im Angebot. Schwarz-Grün ist von der Union – Merz, Söder, Spahn, Klöckner – verächtlich gemacht und zerstört worden. Und die sind ja alle politisch befördert worden, haben also noch mehr zu sagen in der Union.“

»Robert Habeck / taz«

Die Begründung für seinen Rückzug bleibt vage. Habeck spricht von einem „klaren Cut“, einem „Aufbruch in etwas Neues“, ohne genau zu benennen, was dieses Neue sein soll. Lehraufträge in Kopenhagen und Berkeley, vage Pläne für „Theater-Talks“ – all das klingt nach einem Mann, der sich aus der Verantwortung stiehlt, um in akademischen Elfenbeintürmen zu verweilen.

„Ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen.“

»Robert Habeck / taz«

Doch genau das, was er anscheinend nicht will, scheint Habeck zu tun: ein Gespenst, das die eigene Bedeutungslosigkeit fürchtet und sich deshalb in nebulöse Zukunftsvisionen flüchtet.

Die Illusion der Mitte: Habecks gescheiterte Vision

Habeck wollte die Grünen in die gesellschaftliche Mitte führen, mit einem ein „progressiver Liberalismus“, der das Zentrum stabilisiert.

„Meine Idee war immer, dass man die Grünen mit einem progressiven Liberalismus in die gesellschaftliche Mitte führt, um das Zentrum zu stabilisieren. Wenn die Grünen sich aus dem Zentrum verabschieden, wer gibt ihm noch Kraft und Leben?“

»Robert Habeck / taz«

Doch seine Idee ist gescheitert, nicht nur an der Ampelregierung, sondern an der Realität. Die Grünen, so Habeck, können nicht als Protestpartei überleben, sondern müssen den Mehrheitsdiskurs prägen. Doch genau hier liegt sein Versagen: Unter seiner Mitwirkung als Wirtschaftsminister und Vizekanzler hat die Ampel keine Mitte gefunden, sondern die Gesellschaft weiter gespalten. Seine Politik, geprägt von Heizungsgesetzen und teuren Energieversprechen, hat die Bürger nicht zusammengeführt, sondern Misstrauen geschürt.

Seine Kritik am Parteiensystem ist dabei aufschlussreich. Man sei nicht Minister Deutschlands, sondern der Partei, klagte er bei Lanz. Doch diese Erkenntnis kommt spät. Habeck selbst war Teil dieses Systems, das er nun anprangert. Seine Idee, gewählte Amtsträger sollten auf Wiederwahl verzichten, klingt radikal, ist aber ein alter Hut der Grünen und wurde von diesen selbst verworfen, sobald sie Macht erlangten. Hier zeigt sich Habecks Widersprüchlichkeit: Er kritisiert die Strukturen, die er jahrelang mitgestaltet hat, ohne je eine Alternative umgesetzt zu haben.

»Robert Habeck / Markus Lanz / ZDF YouTube«

Kulturkampf als Ablenkung: Die wahre Schwäche der Politik

Habeck ist kein Unbeteiligter, wenn es um die Polarisierung geht. Seine Attacken auf Söder und Klöckner zeigen, wie sehr er selbst in den Kulturkampf verstrickt ist. Doch was hat Habeck selbst getan, um diese Fragen zu lösen? Seine Amtszeit als Wirtschaftsminister war vor allem von leeren Worthülsen und ungedeckten Versprechen geprägt, wie etwa günstigeren Strompreisen. Statt Lösungen lieferte er Rhetorik, die den Bürgern das Gefühl gab, nicht ernst genommen zu werden. Nachdem er sein eigenes Amt kompromittiert hat, wirft er nun der Bundestagspräsidentin bei Lanz vor, ihres zu gefährden.

„Julia Klöckner fällt es schwer, die Achtung vor dem Parlament in der Öffentlichkeit zu verteidigen. […] Die Debatte über sie schadet dem Amt.“@roberthabeck bei #Lanz pic.twitter.com/lu1POSVFO0

— Nurder Koch (@NurderK) August 27, 2025

Klöckners Verbot der Regenbogenfahne am Reichstag sieht er als Beispiel für Spaltung. Doch anstatt die Debatte zu entschärfen, gießt er Öl ins Feuer, indem er ihr Mutwilligkeit oder „Dämlichkeit“ vorwirft. Das ist kein Beitrag zur Einheit, sondern ein weiteres Kapitel im Kulturkampf, den er angeblich verachtet. Habeck übersieht, dass die Bürger nicht nur Symbole wie Regenbogenfahnen oder Würste diskutieren, sondern reale Sorgen haben: Steigende Kosten, unsichere Zukunft, ein Staat, der sich von ihnen entfremdet.

Die 75 Minuten bei Lanz waren kein politisches Vermächtnis, sondern ein sprachliches Elend. Stocken, stammeln, Pausen füllen, bis selbst er kapitulierte und Lanz bat, endlich Carlo Masala das Wort zu geben. Das Gestammel tarnt er als Philosophie, die Leere als Tiefe. Deutschland kennt diesen Stillstand nur zu gut.

Habeck im politischen Halbschatten

Zumindest macht Habeck keinen Hehl daraus, dass ihn die Politik in Berlin enttäuscht hat. Kanzlerträume geplatzt, Aufstieg blockiert. Also zieht er sich in die Komfortzone zurück. Seine Formel lautet:

„In der Politik sein, ohne in der Politik zu sein. […] „Ich höre ja nicht auf, als politisches Wesen zu existieren, will aber auch was zu sagen haben.“

»Robert Habeck / Markus Lanz«

Ein bequemer Status, in dem man nicht mehr der eigenen Partei gehorchen muss, aber dennoch weiter Meinungen in die Welt bläst. Lanz bringt es auf den Punkt:

„Man könnte auch sagen, Sie haben keinen Bock auf zweite Reihe.“

»Markus Lanz«

Habeck verneint, doch die Wahrheit klebt ihm im Gesicht. Lanz insistiert und verweist auf Beispiele wie Helmut Kohl, der trotzdem im Amt blieb, schlicht, weil er gewählt war. Zwischen den Zeilen der Seitenhieb: Habeck hingegen zieht es vor, sich aus der Verantwortung zu stehlen.

LANZ heute Abend: Habeck zu Gast.

— Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) August 27, 2025

Hybris gepaart mit Selbstmitleid, was für eine unglaubliche Schwurbelei – welch inhaltsleeres Geschwätz.

Ein selten erbärmlicher Abgang.

Wie konnte dieser Mensch nur Wirtschaftsminister einer der größten Industrienationen der Welt werden? pic.twitter.com/HOLRy5Ebhf

Habeck präsentiert hier diesen altbekannten grünen Ladenhüter: Wer in ein Amt gewählt werde, solle automatisch auf Wiederwahl verzichten. Eine Forderung, die längst in der Schublade verstaubt, weil sie sofort beerdigt wurde, als die Grünen selbst an die Macht kamen.

Melanie Amann und die Spiegel-Wende

Überraschend scharf fiel die Kritik von Melanie Amann aus, der stellvertretenden Chefredakteurin des „SPIEGEL“. Einst feierte ihr Medium Robert Habeck als Leid(t)figur, nun zerlegt sie ihn bei Lanz mit präziser Schärfe.

»Screenshot / SPIEGEL«

Sie wirft ihm vor, sich die Vorteile der Politik ohne deren Verpflichtungen sichern zu wollen.

„Es ist widersprüchlich, wenn Sie sagen, ich hab ein Angebot gemacht, das wurde nicht angenommen, und deswegen gehe ich komplett raus. […] Es gibt ja einen Mittelweg zwischen beleidigte Leberwurst sein, als Gespenst über den Gang laufen und, weiß nicht, eine neue grüne Sozialpolitik entwickeln, eine neue grüne Finanzpolitik als Hauptmatador. […] Stattdessen gehen Sie ganz raus. Und das dann noch zu verkaufen als Dienst an der Demokratie oder als Beitrag zum Kampf für die liberale Demokratie! Also da wäre ich, wäre ich Grünen-Mitglied, wahnsinnig enttäuscht.“

»Melanie Amann / Markus Lanz«

Ihre Kritik trifft den Kern: Habeck will die Bühne nicht wirklich verlassen, sondern sich einen bequemen Platz am Rand sichern, von dem aus er kommentieren kann, ohne Verantwortung zu tragen.

Amanns Wandel ist bemerkenswert. War sie einst von Habecks Charme geblendet, scheint sie nun seine Leere erkannt zu haben. Dann der kurze klare Moment, Habeck gibt selbst zu:

„Da gibt es auch Leute, die das besser können als ich.“

»Robert Habeck / Markus Lanz«

Ein Eingeständnis, das seine gesamte Karriere zusammenfasst. Hätte er diese Selbsterkenntnis früher gehabt, wäre Deutschland vielleicht manches erspart geblieben.

Markus #Lanz wird episch heute. pic.twitter.com/jDdE0njmQ1

— Dr. Lockdown Viehler 💉x▇ 📯📯🎖️ (@LViehler) August 27, 2025

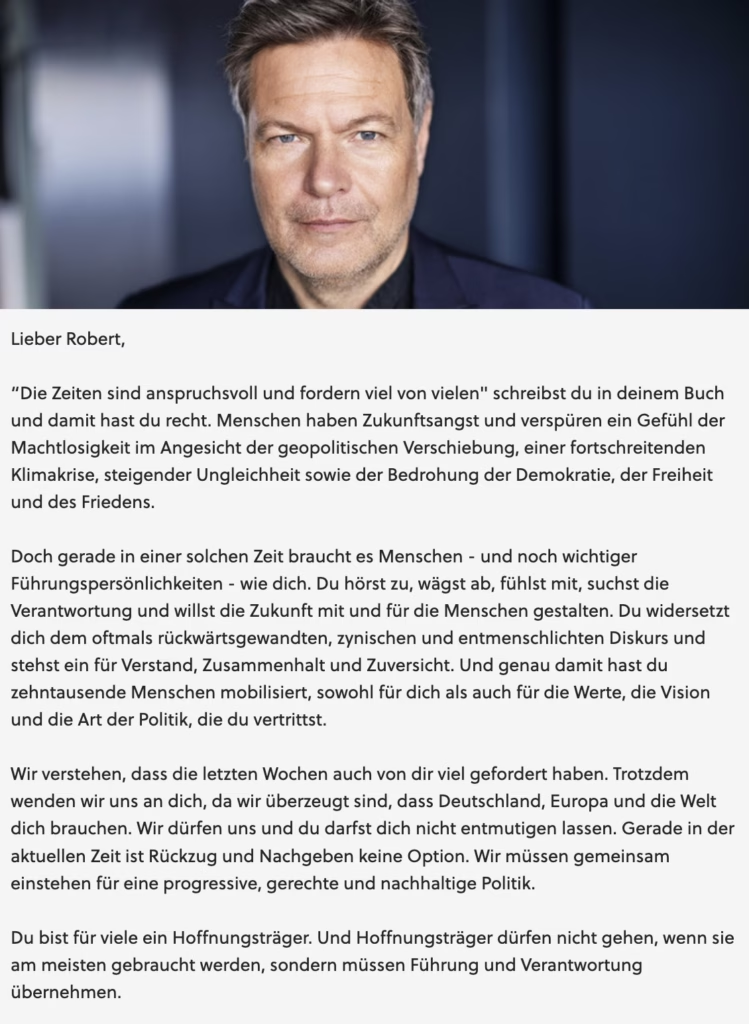

Die Wähler und die Petition: Ein gebrochener Vertrag

Habeck spricht von den Zehntausenden, die seinetwegen den Grünen beigetreten sind, und »den 453.000, die in einer Petition« seinen Verbleib forderten. Doch anstatt Verantwortung gegenüber diesen Wählern zu übernehmen, zieht er sich zurück.

„Um das sein zu können, was sie von mir erwarten, muss ich einen anderen Weg gehen.“

»Robert Habeck / Markus Lanz«

Das klingt nach einer Ausrede. Die Wähler wollten keinen akademischen Globetrotter, sondern einen Politiker, der kämpft. In der Petition hieß es:

Seine Entscheidung, das Mandat niederzulegen, wirkt wie ein Verrat an denen, die (warum auch immer) an ihn geglaubt haben.

Seine Reaktion auf Friedrich Merz’ Regierungserklärung zeigt zudem eine erschreckende Haltung. Als Merz Ideen aus Habecks Wahlkampfrede übernahm, etwa die Lockerung der Schuldenbremse –, klatschte und lachte Habeck im Plenum. „Das war in Wahrheit ein Auslachen“, gestand er später. Doch dieses Lachen war kein Triumph, sondern ein Zeichen von Zynismus. Statt sich über die Annahme seiner Ideen zu freuen, verhöhnt er den politischen Prozess. Das ist nicht die Haltung eines Staatsmannes, sondern die eines frustrierten Beobachters, der sich selbst überschätzt.

Berlin adé, Berkeley olé: Ein Rückzug ins Unverbindliche

Habecks Pläne für die Zukunft sind so vage wie seine Politik. »Er will am Dänischen Institut für Internationale Studien« und an der Universität Berkeley lehren, sich mit liberaler Demokratie und Klimawandel beschäftigen. „Horizonterweiterung“ nennt er das, doch es wirkt wie eine Flucht vor der harten Realität der deutschen Politik.

„Es ist eine Horizonterweiterung, ein Perspektivwechsel.“

»Robert Habeck / taz«

Seine Warnungen vor totalitären Regimen wie in Ungarn oder Putins Expansionsplänen klingen wie abgedroschene Floskeln, die er ohnehin schon hundertfach wiederholt hat. Was er in weiter Zukunft wirklich vorhat, bleibt unklar, außer, dass er „nicht aufhören will, ein politisches Wesen zu sein“. Doch was bedeutet das, wenn er gleichzeitig die Verantwortung scheut?

Die Bilanz: Ein Blender ohne Substanz

Habecks »Amtszeit als Wirtschaftsminister war ein Desaster«. Seine Versprechen – günstiger Strom, soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz mit Augenmaß – blieben leere Hülsen. Deutschland erlebte unter seiner Ägide wirtschaftlichen Stillstand, steigende Energiepreise und eine Politik, die die Bürger entfremdete. Seine intellektuelle Pose, die ihn einst zum Liebling der Medien machte, entpuppte sich als Fassade. Bei Lanz zeigte sich ein Mann, der stammelt, stockt und sich in Phrasen flüchtet, wenn die Fragen hart werden. „Da lang, da lang, da lang, stehenbleiben“, beschrieb er seinen Plan, eine treffendere Zusammenfassung seiner Karriere hätte er nicht liefern können.

Habeck ist kein Denker, kein Visionär, sondern ein Blender, der seine Unfähigkeit hinter philosophischem Gestus versteckt. Seine Arroganz, die aus jeder Geste trieft, steht in krassem Kontrast zu seinen mageren Leistungen. Julian Reichelt macht es in einem 𝕏-Post deutlich:

Wie Habeck guckt, wenn eine Frau so über ihn spricht, dass es ihn kränkt. In genau diesem Blick steckt die Geisteshaltung, die einem morgens früh die Polizei nach Hause schickt. pic.twitter.com/rX4KWVtz7v

— Julian Reichelt (@jreichelt) August 27, 2025

Habeck wollte Deutschland verändern und das hat er geschafft. Doch am Ende hinterlässt er ein Land, das gespaltener ist als je zuvor. Sein Abgang ist kein Verlust, sondern eine Chance: Die Chance, dass die Politik endlich wieder etwas mehr Substanz gewinnt.

Ein Abschied, der Fragen offenlässt

Robert Habeck verlässt die Politik, aber nicht den Diskurs. Er will weiter reden, posten, kommentieren, nur ohne die Verantwortung, die ein Mandat mit sich bringt. Sein Rückzug ist kein mutiger Schritt, sondern ein Eingeständnis des Scheiterns. Die Grünen, die er in die Mitte führen wollte, stehen vor einer ungewissen Zukunft. Die Wähler, die an ihn geglaubt haben, bleiben zurück, enttäuscht, aber vielleicht auch ernüchtert. Habeck mag in Berkeley neue Horizonte entdecken, doch Deutschland braucht Politiker, die hier und jetzt Verantwortung übernehmen. Sein Abgang zeigt: Er war dieser großen Aufgabe nie gewachsen.

Eine Antwort

Zugegeben: Robert Habeck kommt sympathisch rüber, er hat Charme. Und diesen hat er geschickt eingesetzt, um in höchste politische Ämter zu kommen. Nur – dass er eine falsche Politik verfolgt, war mir von Anfang an klar. Wer sich dennoch blenden ließ, hätte spätestens bei seinen katastrophalen Talkshow-Auftritten („Die sind ja nicht insolvent, sie produzieren nur nicht mehr“) und seinem Heizungsgesetz (das in 6 Jahren so viel CO2 einsparen sollte, wie China in 3 Tagen raushaut) erkennen müssen, dass er auf dem völlig falschen Dampfer ist.

Dass er nun geht und sein Charme nicht mehr einer verfehlten Politik zur Verfügung steht, ist eine gute Nachricht. Mögen mit ihm die Grünen in der Versenkung verschwinden – auf Nimmerwiedersehen!