Ich bin über 40, kinderlos, und die Erkenntnis, dass ich niemals Mutter sein werde, trifft mich heute wie ein Stich ins Herz. Dieser Schmerz wurzelt nicht nur in meinem persönlichen Weg, sondern auch in einer Gesellschaft, die Frauen wie mich nicht ausreichend unterstützt hat, weder emotional noch praktisch. Ich möchte von meiner Reise erzählen, von den Hürden, die mich geprägt haben, und von der dringenden Notwendigkeit, Mutterschaft und Familie wieder ins Zentrum unseres Denkens zu rücken.

Ein unerfüllter Wunsch, der bleibt

Mit Mitte 30 begann ich, die Frage nach Kindern nicht mehr reflexartig mit „Das ist nichts für mich“ abzutun. Früher hatte ich Sätze gesagt wie:

„In diese Welt Kinder zu setzen, ist unverantwortlich. […] Ich will erst finanziell unabhängig sein. […] Ich bin zu egoistisch für Kinder – und das ist auch gut so. […] Ich lasse mich nicht auf das Gebären reduzieren. […] Ich genieße meine Unabhängigkeit, denn ich kann machen was ich will.“

Diese Worte waren nicht nur meine Überzeugung, sie waren ein Echo dessen, was mir die Gesellschaft eingepflanzt hat: Karriere, Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung, das alles schien wichtiger als Familie. Doch irgendwann spürte ich eine Leere. Ich wollte Mutter werden, nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus echtem Wunsch nach Nähe, nach diesem einmaligen Band, das nur ein Kind entstehen lässt – roh, echt, bedingungslos.

Monat für Monat lebte ich zwischen Hoffnung und Ernüchterung. Jede ausbleibende Veränderung fühlte sich wie ein leiser Rückschlag an. Ich ließ mich untersuchen, suchte nach Erklärungen, als müsse ein medizinischer Grund existieren, der mein Warten rechtfertigt. Doch es gab keinen. Die Jahre vergingen, der Wunsch blieb, der passende Partner nicht. Irgendwann war ich allein – lange genug, dass die biologische Uhr nicht mehr nur tickte, sondern stillstand. Und mit jedem Jahr wurde klarer, wie kompliziert es ist, einen verlässlichen, aufrichtigen Mann zu finden, vor allem wenn man selbst älter und kompromissloser geworden ist.

Mit Mitte vierzig ist jetzt die Einsicht da, zwar nicht dramatisch, aber endgültig: Es wird nicht geschehen. Ich habe mir eingeredet, dass es okay ist. Aber es ist nicht okay. Ich werde niemals die Freude erleben, mein Kind aufwachsen zu sehen, ihm Werte zu vermitteln oder stolz auf seine Schritte zu sein. Keine Enkel, keine Weihnachtsfeste mit Kinderlachen, keine Sonntagsbesuche, die mein Herz wärmen. Ich werde allein altern, ohne die Bindung, die nur eine Familie schafft. Dieser Verlust ist nicht nur persönlich, sondern ein Spiegelbild einer Gesellschaft, die Mutterschaft entwertet und Frauen wie mich allein lässt.

Die unsichtbare Last der Mütter

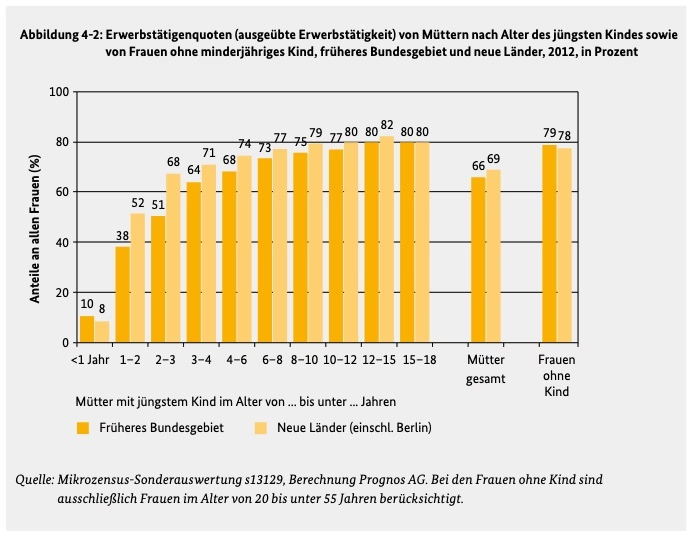

Mütter sind das Fundament jeder Gesellschaft. Sie bringen nicht nur Leben hervor, vielmehr prägen sie durch ihre Fürsorge, Erziehung und Liebe die kommenden Generationen. »Studien belegen«, was wir intuitiv wissen: Die Bindung zur Mutter in den ersten Lebensjahren ist entscheidend für die psychische Gesundheit und das Selbstwertgefühl von Kindern. Mütter organisieren den Familienalltag, vermitteln Werte und schaffen Stabilität, oft unter enormem Aufwand. Diese unbezahlte Sorgearbeit wird gesellschaftlich und wirtschaftlich unterschätzt. Etwa 90 % der Mütter sind im ersten Lebensjahr ihres Kindes nicht berufstätig und widmen sich ganz der Betreuung. Danach sind viele inzwischen gezwungen, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Diese Frauen tragen die Hauptlast der Kinderbetreuung, häufig neben einem Beruf, und erleben eine Doppelbelastung, die zu Stress und gesundheitlichen Problemen führt.

Die Arbeit von Müttern wird jedoch immer wieder kleingeredet. Während Erwerbsarbeit Anerkennung findet, weil sie Geld bringt, bleibt die Familienarbeit einfach unsichtbar. Diese mangelnde Wertschätzung führt zu finanziellen Einbußen, etwa durch Erwerbsunterbrechungen oder Teilzeitarbeit, die langfristig das Risiko von Altersarmut erhöhen. Besonders Alleinerziehende leiden unter diesen Strukturen. Die Politik drängt Frauen in die Erwerbsarbeit, ohne die Rahmenbedingungen für eine echte Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu schaffen. »Dabei zeigen Studien«, dass die beste Betreuung für Kleinkinder in den ersten Jahren meist durch die Mutter erfolgt, gefolgt von einer gemeinsamen Betreuung durch beide Elternteile. Kinder aus intakten Familien sind im Durchschnitt glücklicher und entwickeln sich besser. Dies ist ein Ziel, das die Politik fördern sollte.

Die bittere Realität alleinerziehender Mütter

Besonders hart trifft die mangelnde Unterstützung Alleinerziehende. In meinem Umfeld habe ich sehr häufig gesehen, wie Frauen nach Trennungen faktisch allein mit ihren Kindern zurückblieben, oft am Existenzminimum. Die sogenannten „14-tägigen Wochenendväter“ trugen weder finanziell noch emotional zur Entlastung bei. Diese Frauen mussten jeden Cent umdrehen und auf Urlaube verzichten. Freizeitparkbesuche oder andere Aktivitäten mussten sie sich und ihren Kindern vom Mund absparen. Kita-Plätze waren überlastet, familiäre Unterstützung meist nicht vorhanden, und der Arbeitsmarkt benachteiligt Alleinerziehende, weil ihre Verfügbarkeit durch die Verantwortung für kranke Kinder eingeschränkt ist. Wenn ein Kind krank ist, fällt die Mutter aus und wird dafür auf dem Arbeitsmarkt bestraft.

Dabei leisten diese Frauen einen 24-Stunden-Job, ohne Anerkennung:

Planen, organisieren, koordinieren, beaufsichtigen, motivieren, beruhigen, erziehen, fördern, strukturieren, begleiten, zuhören, vermitteln, vorausschauen, umsorgen, Entscheidungen treffen, Bedürfnisse erkennen, Grenzen setzen, Verantwortung tragen, präsent sein, Aufmerksamkeit schenken, Belastungen abfedern, Konflikte lösen, emotionale Stabilität geben, Sicherheit vermitteln, alltägliche Abläufe managen, Prioritäten setzen, konstant verfügbar sein.

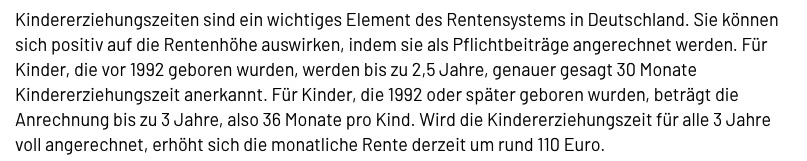

Sie haben keine Freizeit, kein eigenes Leben, keine Chance, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Ihre Zukunft ist düster: Nur drei Jahre Erziehungszeit werden auf die Rente angerechnet, was sie in Altersarmut stürzt. Viele sind auf staatliche Unterstützung angewiesen, sei es als Aufstockung oder einzige Einkommensquelle, und dennoch reicht es kaum zum Überleben.

Die Belastung ist nicht nur finanziell, sondern auch emotional und physisch. Alleinerziehende sind oft auf sich selbst gestellt und verfügen nicht über echte soziale Netzwerke, die sie auffangen. Ich habe gesehen, wie Freundinnen nach Trennungen in diesem Hamsterrad gefangen waren, ohne Perspektive und ohne Hoffnung. Ihre Kinder wurden zur Liebe ihres Lebens, aber auch zur Last, die sie allein tragen mussten. Diese Realität hat mich tief geprägt und war einer der Gründe, warum ich selbst zögerte, Kinder zu bekommen. Die Angst, in eine solche Lage zu geraten, war allgegenwärtig.

Eine Gesellschaft, die Kinder nicht will

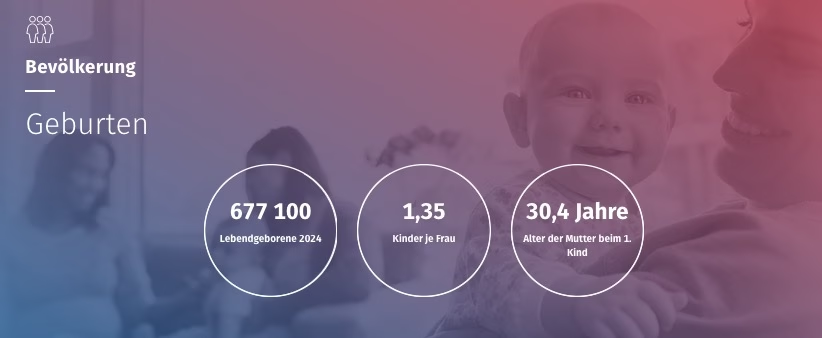

Deutschland steuert auf eine demographische Katastrophe zu. Die Geburtenrate sank 2024 auf 1,35 Kinder pro Frau, für Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit sogar auf 1,23, weit entfernt von den 2,1 Kindern, die für eine stabile Bevölkerung nötig wären. Das Durchschnittsalter von Müttern bei der ersten Geburt liegt bei 30,4 Jahren, was die Familienplanung erschwert.

Gründe sind die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie, fehlende finanzielle Sicherheit und ein Mangel an gesellschaftlicher Unterstützung. Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern gewollt. Eine Kultur, die Autonomie über Bindung stellt, Mutterschaft als Einschränkung und Kinder als Belastung darstellt, sorgt dafür, dass immer weniger Frauen sich für Kinder entscheiden.

Die Politik verstärkt diesen Trend. Anstatt Familien zu fördern, konzentriert sich das zuständige Ministerium auf Ideologien, welche die freie Selbsterfindung feiern und Bindung sowie das klassische Familienbild als Einschränkung abwerten oder, was noch schlimmer ist, Frauen, die sich bewusst für die traditionelle Rolle entscheiden, als »Tradwife« extrem negativ brandmarken.

Die Idealisation von Lebensstilen, die auf Selbstbezogenheit setzen, steht der Familiengründung entgegen. Gleichzeitig wird der Bildungsweg verlängert und wirtschaftliche Sicherheit zur Voraussetzung gemacht. Ängste wie die des Klimawandels oder der Überbevölkerung schüren die Vorstellung, Kinder zu haben sei egoistisch. Dabei sind diese Ängste unbegründet. Es fehlt an Hoffnung, an einer Vision für die Zukunft, die Menschen motiviert, Kinder in die Welt zu setzen.

Die Rolle der Familie: Mutter und Vater

Kinder brauchen beide Eltern. Mütter sind in den ersten Lebensjahren oft die primäre Bezugsperson, nicht weil Geschlechterrollen konstruiert wären, sondern weil Frauen gebären und stillen. Väter bieten Schutz, Unterstützung und später aktive Beteiligung an der Erziehung. Kinder aus intakten Familien sind glücklicher und stabiler. Wie Familien die Aufgaben aufteilen, ist ihre Entscheidung, und die überwältigende Mehrheit in Deutschland lebt diese Rollenverteilung, weil sie funktioniert.

Doch die »Familie als Institution wird in Medien« und Kultur kleingeredet und marginalisiert. Wo sieht man heute noch Serien oder Geschichten, die intakte, kinderreiche Familien zeigen? Stattdessen wird die Ziellosigkeit eines ungebundenen Lebens oder die Erwerbsarbeit als Gipfel der Selbstverwirklichung gefeiert. Gleichzeitig schadet die romantisierende Vorstellung, Familienleben sei immer harmonisch, weil sie unrealistische Erwartungen schürt.

„Ursachen für die relative Lebensferne der fiktionalen Formate und die familienpolitische Abstinenz der informationsbezogenen Formate vermutet die Studie zum einen in einem Mangel an Informationen über die tatsächliche demographische, soziale und sozio-psychologische Lage der Familien in Deutschland . Zum anderen verhindert ein insbesondere beim Fernsehen vorherrschender enger und event-orientierter Politikbegriff das Aufgreifen mittel- und langfristiger familienpolitischer Prozesse, die für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung Deutschlands von eminenter Wichtigkeit sind.“

»Grimme Institut«

Dabei brauchen Familien Anerkennung, finanzielle Sicherheit, flexible Arbeitsmodelle, verlässliche Betreuungsangebote und Zeit für ihre Kinder. Besonders Alleinerziehende benötigen dringend bessere Rahmenbedingungen: vollständige Anrechnung der Erziehungszeiten auf die Rente, bessere finanzielle Unterstützung, Zugang zu flächendeckenden Kita-Plätzen und Arbeitsmodelle, die ihre Verantwortung für Kinder berücksichtigen. Studium und Mutterschaft könnten durch flexible Studiendauern, Online-Seminare oder Kinderbetreuung an Universitäten besser vereinbar sein.

Vor allem aber brauchen wir eine Kultur, die Bindung und Verantwortung als Bereicherung sieht, nicht als Einschränkung. Wir müssen jungen Frauen zeigen, dass Mutterschaft kein Hindernis ist, sondern eine Chance, über sich hinauszuwachsen.

Mein Weg: Ein Weckruf

Die sinkende Geburtenrate ist ein globales Problem, aber in Deutschland besonders akut. Wenn wir nichts ändern, drohen Fachkräftemangel, ein kollabierendes Rentensystem und ein Verlust unserer kulturellen Identität. Die Wurzel liegt in einer Weltanschauung, die Materialismus und Autonomie über Bindung und Verantwortung stellt.

Meine Entscheidung, keine Kinder zu haben, war nicht nur persönlich bedingt. Ich hatte wirklich Angst vor der Doppelbelastung, vor beruflichen Nachteilen, vor finanzieller Unsicherheit. Ich hatte keinen festen Halt, keine geradlinige Laufbahn. Mein Abitur habe ich erst auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt. Während der schulischen Ausbildung war ich zunächst auf BAföG angewiesen, später arbeitete ich nebenbei in Vollzeit, um meinen Lebensunterhalt selbst zu sichern. Ich habe studiert, mich beruflich selbstständig gemacht, nicht aus Abenteuerlust, sondern weil ich mir ein Stück Unabhängigkeit und Sicherheit aufbauen wollte. Wie hätte ich das alles mit einem Kind schaffen sollen?

Die Bilder alleinerziehender Frauen, die in meinem Umfeld am Existenzminimum lebten und täglich kämpften, haben mich nachhaltig geprägt. Ich beobachtete, wie in dieser schnelllebigen Zeit Beziehungen brüchig wurden, und zwar ganz anders als in der Generation meiner Eltern, in der ein Streit nicht gleich die gesamte Beziehung infrage stellte. Heute scheint kaum noch jemand bereit zu sein, sich wirklich zu binden. Partnerschaften zerbrachen, Frauen blieben allein zurück, ohne Unterstützung, ohne Perspektive. Diese Erfahrungen haben meine Entscheidungen stark beeinflusst. Doch rückblickend weiß ich: Hätte die Gesellschaft mich anders begleitet, hätte ich womöglich andere Wege gewählt.

Wir müssen Mutterschaft wieder wertschätzen, Familien stärken und jungen Menschen Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft geben. Ich werde keine Kinder haben, aber ich wünsche mir, dass andere Frauen die Chance bekommen, die ich verpasst habe, begleitet von einer Gesellschaft, die sie und besonders alleinerziehende Mütter nicht allein lässt, sondern mit echter Unterstützung an ihrer Seite steht.

Wir brauchen einen Wandel – sowohl in der Politik als auch in der Art, wie wir über Mutterschaft und Familie sprechen.

10 Antworten

Starkes Statement, in dem ich mich gut wiederfinde.

Nach 3 Kindern, 3 Pflegekindern, nach Unterstützung anderer etlicher Mütter mit ihren Kindern, nach 10 Jahren Ehrenamtsarbeit (mit überreichten Orden, den man auch nicht essen kann!) stand ich vor einem Jahr nach einer Trennung vor der Obdachlosigkeit.

Dabei liegt meine Frührente, seit 2005, nur ganz knapp unter Altersarmut…

Wenn ich jetzt mit 56 Jahren auf meine Arbeit als Mutter, als Mensch zurückschaue,und auf das schaue, was ich dafür von der Gesellschaft bekomme, in der ich hier lebe, schüttelt es mich.

Die Unterstützung als Mutter gab es in dieser Gesellschaft für mich wie im Artikel beschrieben nicht.

@Sie

Ihre anonyme, indirekte Bestätigung, daß wir schon seit vielen Jahren staatskriminell mit „…im besten Deutschland aller Zeiten.“ belogen, ausgebeutet, ausgeraubt und ganz langsam, aber messbar dezimiert werden, ist relativ lobenswert (compact-online.de/im-besten-deutschland-aller-zeiten).

Doch es ist nicht genug, weil es nicht genug ändert. Auch Haintz-Media tut m. M. nicht genug von dem, was getan werden könnte und müsste. Auch hier herrscht das KK-Syndrom:

Kritikschwäche und Kommunikationsverweigerung.

Nicht mal zu einem schlichten

„Danke. Ich werde mir einen Teil davon in den nächsten zwei Jahren ‚reinziehen. Bleiben Sie geduldig und wach.“

reicht der Antwortanstand. Siehe 8. Juni 2025 in

Haintz.media/artikel/deutschland/woran-unser-staat-krankt/#comment-1932

Im Prinzip war — ebenfalls indirekt per Kommentar 705 als Metaquelle — schon alles am 18. Oktober 2024 gesagt:

https://haintz.media/artikel/deutschland/digitale-zensoren-wie-die-bundesnetzagentur-die-meinungsfreiheit-gefaehrdet/#comment-705

Es gibt zwei Arten von Opfern:

Ausreichend respektierbare Mitstreiter und weiterhin zu schweigende, unterlassungstätliche Mittäter die schon längst vergessen haben, daß jeder Tag, an dem die Patin und angebliche „Hüterin der Zivilisation“, Dr. Angela Mutti Merkel ihre Millionen genießt, ein Tag der Volksverhöhnung, des Unrechts, der Ungerechtigkeit, der Ausbeutung, der Erniedrigung, der Entehrung und der Mitteleuropa-Zerstörung ist.

Wo ordnen Sie sich ein?

In matriarchalen Gesellschaften ist jede Frau eine Mutter, ganz egal, ob mit oder ohne Kind. Was zählt, ist Mütterlichkeit in einer sorgenden, egalitären und friedlichen Gesellschaft. Siehe moderne Matriarchatsforschung.

@Wanderbandi,

Entgegenkommend bewertet ist Ihr Kommentar gut gemeinte Unüberlegtheit, kein wirklicher Trost für extrem unnatürliche, genozidale oder kollektiv-suizidale Kinderlosigkeit.

Und Egalitätsträumerei ist ebenfalls schädlich. Nur Annika Hoberg und andere Utopisten zur standardisierbaren Menschheitsfamilie werden jubeln: Alle Menschen sind bunt, alle Menschen sind gleich, nur manche Tiere sind gleicher als gleich. Yandexen Sie mal, falls Sie es bevorzugen meine gestrige Frage asozial auszusitzen (… Vortrag?).

Yandex > Ezra Yachin, 95, These Animals can no langer live, Israeli Army Reservist [1]

Juchu, Jubel, Tusch, Israel ist 75 – Daten und Funny-Facts, gleich fünf mal sehen wir das extremi wichtige Wort Kinder in der „Achse des Guten“: achgut.com/artikel/israel_ist_75_daten_und_fun_facts

Und ganz, ganz wichtig für den globalistisch-juristischen Gesamtzusammenhang ist auch das, was verdunkelt, vertuscht und verschwiegen wird, an der Schweigemauer oder in der Schweigespirale. Wie bei der Mafia. Genozid oder Ethnozid an Weißen und ganz besonders an Deutschen, wie hätten Sie’s gern? Yandexen Sie mal:

agmiw Genozid Ethnozid

Nikolai Alexander Der Genozid am deutschen Volk archive.org

Millions of Refugees,

White Replacement, Mixed Races, the “Re-Engineering of Life” according to Globalist Oligarchs:

Geopolitika.ru/en/article/millions-refugees-white-replacement-mixed-races-re-engineering-life-according-globalist [4]

Aber das Beste an Ihrem Kommentar ist, daß ich für die Antwort mal wieder auf die Seite von Reinhard Heuschneider schaute, seinen Nachruf zu Horst Mahler (nur eine Tochter) las und dabei als Querleser und Querdenker noch krasser bestätigt bekam, was ich schon ahnte:

Alle Namen am Ende des Artikels sind aus Sicht zionistischer Juden x-fach kritischer, also „gefährlicher“ als die für Josef Schuster angeblich lebensbedrohende AfD und keine unwichtigen Einzelpersonen. Aber die Namen werden alle inklusive der eigenen Leute (Shlomo Sand, diverse Radikal-Rabbis, Barbara Lerner Spectre, …) vom Zentralratderjuden.de totgeschwiegen, sofern dort der Server nicht mit einem pandemisch stabilen, extrem einseitigen Löschvirus infiziert ist.

Wie soll so Vertrauen und Liebe zu den machtrelevanten Jüdileins entstehen? Faszinierend und leider auch unangenehm verdachtsbestätigend, gell?

Ich fand nur eine Ausnahme: Der ehrenwerte und ehrenhafte Dr. Wolfgang Gedeon wird dort derzeit (noch) erwähnt. Ab wieviel Zufall hört Zufall auf zufällig zu sein? Und dies bei Leuten, die ganz energisch die Fahne der Streitkultur schwenken und laut fordern:

Schweigen ist keine Option.

[1] Singulärer Ausrutscher? Einzelfall? „Mischehen sind wie Holocaust … „, amerikanische Juden kritisieren Israels Bildungsminister: archive.ph/ObHK0

Wieso nur amerikanische Juden?

Ist die winzige Jüdileinfamilie (0,2 Prozent Menschheit, die sich wegen hypermedialer Omnipräsenz anfühlt wie 20 Prozent Mehrheitsdemokratie-Gewicht [2]) denn nicht die homogenste Bruderschaft der Welt? Bis auf winzige, seltene, systemisch irrelevante Ausnahmen [3] keine Lichtgestalten der Liebe, der Barmherzigkeit, der Gnade, des Antihasses, des Antirassismus und des Friedens; so lieb, so rein, so fein und voller Sonnenschein das Herzilein? Immer Opfer, niemals Täter!? War die imperial expandierende Weltpolizei- und USA-Israel-Connection kurzzeitig aufgelöst?

Sehr verwirrend.

„Ja, wir sind Rassisten, natürlich sind wir das. Es gibt Rassen und Nationen auf der Welt, die genetische Attribute haben, …“

RTde.online/der-nahe-osten/91219-israelischer-rabbi-zu-palaestinenser-seid/

Damit hat der ambivalente, medial extrem benachteiligte Rabbi völlig recht. Siehe

https://www.derdritteblickwinkel.com/geist-materie/edward-dutton-und-sie-unterscheiden-sich-doch und Aares-verlag.com/product/das-iq-gen-verleugnet-seit-2015/

»Nach dem Talmud sind die Goyim, also die Nicht-Juden, Tiere:

„Ihr aber seid die Schafe, die Schafe meiner Weide, ‚Menschen‘ heißt ihr; Ihr heißt Menschen, nicht aber heißen die weltlichen Völker Menschen, sondern Vieh.“«

HeuRein.wordpress.com/2025/07/04/israel-und-seine-lakaien/

Na, wo bleiben sie, die Entschmenschlichungs- und Antirassismus-Beauftragt*innen der Besatzungsrechtzone BRD? Es gibt viel zu klären.

[2] Wikipedia.org/wiki/The_Holocaust_Industry

[3] Zentralratderjuden.de/presseerklaerungen/statement-zum-gestaendnis-von-gil-ofarim/ Und? Hat er sie bekommen, die harten Konsequenzen mit der „klaren Kante der wehrhaften Demokratie“, so wie jeder DNA-Deutsche und europäische Ureinwohner ohne jüd. Migrationshintergrund?

[4] Kurze Lernmotivation zu Judaismus, Semitismus, Asemitismus, Antisemitismuskeule und Zionismus: Geopolitika.ru/en/article/essence-zionism

Netzwerkkrista.de/2023/04/29/die-antisemitismuskeule/

Wolfgang-Gedeon.de/anschuldigungen/antisemitismus/

Ihre Geschichte kann ich gut nachempfinden, zumal es mir anfänglich auch so ging. Erst mit 43 lernte ich meinen jetzigen Mann kennen, und wir wollten Nachwuchs: unseren Sohn bekam ich mit 44, ohne große Komplikationen. Ich muß sagen, ich habe es nie bereut, sondern bin dankbar und auch stolz auf diese „echte“ Lebensleistung. Auch wenn ich nicht meinen Idealpartner habe und auch nicht dessen Idealfrau bin (wie sich herausgestellt hat), so haben wir uns beide auf unsere Elternschaft eingelassen, die uns immer noch miteinander verbindet. Eine Trennung hätte ich mit Rücksicht auf das Kind nie gewollt; und man kann durchaus Kompromisse in einer Partnerschaft finden, wenn man es will. Für mich war die Mutterschaft im höheren Alter von Vorteil, da ich bereits genügend Lebenserfahrung hatte, um mich nicht vom scharfen Wind der Pharmaindustrie niedermähen zu lassen, der mir bereits als Schwangere in der gynäkologischen Praxis entgegenwehte, und welcher sich später u.a. auch im Kindergarten fortsetzte. Inzwischen fühle ich mich einigermassen fit in den Bereichen gesunde Ernährung, Erziehung und dem ganzen Spektrum der Impfproblematik. Die Mutterschaft hat mir hier einen enormen mentalen Entwicklungsschub gebracht, den ich als Single sicherlich nicht erfahren hätte. Ich leistete mir 3 Jahre Elternzeit (allerdings mit finanzieller Unterstützung aus dem Familienkreis) und konnte miterleben, welche Talente in meinem Kind schlummern und diese behutsam fördern. Die Mutter-Kind-Bindung war nach dieser Zeit geschaffen und hält bis heute (Teenager) an, natürlich erweitert um die Vater-Kind-Bindung, die sich selbstverständlich auch entwickelt hat. Finanziell sind jedoch, trotz einer Teilzeittätigkeit meinerseits, tatsächlich Abstriche zu verzeichnen, wenn wir uns mit kinderlosen Paaren vergleichen: kein Auto, winzige Urlaube in nächster Nähe, selten gehen wir zum Essen o.ä. aus, aber dafür gibt es täglich selbst zubereitete Bio-Kost. Auf diesem Level leben wir als Kleinfamilie unter den politisch vorgegebenen Rahmenbedingungen. Auch ich wünsche mir durchaus mehr Anerkennung, insbesondere mehr finanzielle Förderung für steuerzahlende Familien, die mehr als nur ein Kind haben wollen und auch selbst erziehen wollen.

Sehr geehrte Frau Beicht,

ihr Schmerz spricht aus dem Bericht und sicherlich ist es ein Teil der Verarbeitung, darüber zu schreiben. Und es regt hoffentlich die zum Nachdenken an, die in der Phase der Gebärfähigkeit sind. Sicherlich kann so ein Artikel im Einzelfall eine Entscheidung beeinflussen. Über das Persönliche hinaus betrifft das Thema die gesamte Volksgemeinschaft. Da sehe schwarz, das Zeitfenster für die notwendigen Änderungen ist nicht gross. Besonders wenn man die Geburtenrate der „Neudeutschen“ berücksichtigt, sieht das in 30 Jahren mit Germanien schlecht aus.

Ihrem sehr persönlichen Artikel fehlt natürlich der männliche Blickwinkel. Es sind nicht nur die Frauen, die finanzielle Risiken durch Kinder haben. Als Vater von 3 Kindern weiss ich wie es sich anfühlt, wenn die Scheidungsanwältin sagt, das sei der Super-GAU. 1.100 € Selbstbehalt, der Rest geht an die Ex-Frau. Wie gross ist da die Wohnung, in die die Kinder alle 2 Wochen zu Besuch kommen? Wenn dann noch nach der Coronaspaltung keines der Kinder mehr grossen Wert auf den Kontakt mit rechtsradikalen Verschwörungstheoretikern legt, dann relativiert sich die Freude an Kindern und Enkeln.

Als Habender ist es natürlich leicht zu sagen, dass ich mir heute 3-mal überlegen würde ob ich überhaupt 1 Kind möchte. Genau so leicht kann man den kinderlosen Zustand bedauern, wenn die Möglichkeit für eigene Kinder nicht mehr gegeben ist. In beiden Situationen ist nur das Akzeptieren des Istzustands gesund. Dazu wünsche ich Ihnen gutes Verarbeiten.

„Wenn dann noch nach der Coronaspaltung keines der Kinder mehr grossen Wert auf den Kontakt mit rechtsradikalen Verschwörungstheoretikern legt, …

Herr Wittmann,

die Spaltung begann schon früher, auch vor 1945. Nikolai Alexander von Reconquista Germanica sagte in einem seiner Videos, daß die Deutschen seit 1919 nie mehr richtig frei waren. Deshalb haben wir auch in der kleinen, ultranationalen Szene diverse Standpunkt-Spaltungen bzw. Theorien, die mit rationaler Streitkultur überwunden werden könnten, aber nicht überwunden werden, weil harte, rationale Argumentation anstrengend (schmerzhaft) ist und das wollen die verweichlichten Restdeutschen nicht. Siehe

Wikireal.info/wiki/Täuschende_Argumentationen

ScienceFiles.org/2020/05/08/anleitung-zum-mundigsein-10-regeln-zur-abwehr-von-manipulationsversuchen/

Das Spaltspektrum bei Nationalisten reicht sinngemäß z. B. von „Adolf war ein lupenreiner Superheld.“ bis „A. war ein zionistisch gesteuerter Verräter.“ oder von „Die Russen sind unverändert stalinistisch-bolschewistische Todfeinde, Moskau muss brennen.“ bis „Die Russen sind halbgöttliche Superhelden“.

Ja, wir leben wieder in einer Zeit des Meldegehorsams und der Neostasi. Eine Zeit, in der wertkonservative Eltern Angst vor ihren linksversifften Kindern haben und aus dem täglichen Wahnsinn aufwachende Kinder, die Angst vor ihren gehirngewaschenen Eltern haben, die täglich brav um 20 Uhr die Gehirnwaschmaschine der GEZ-Erpresser einschalten.

Es wäre dumm der Gegenseite die Tür für immer zuzuschlagen. Ebenso ist es dumm und tödlich sich wie eine Gießkanne an einer Betonmauer missionarisch zu verschleißen. Die Tür muss offen bleiben, der täglich zunehmende Schmerz wird den einen und die andere noch heilen. Aber nicht alle.

Falls noch nicht geschehen, so werden Sie die optimal zu Ihnen passende Gemeinschaft finden, wenn Sie den Kommentar 705 vom 18. Oktober 2024 ganz langsam mit deutscher oder asiatischer Gründlichkeit abarbeiten:

https://haintz.media/artikel/deutschland/digitale-zensoren-wie-die-bundesnetzagentur-die-meinungsfreiheit-gefaehrdet/#comment-705

Ich wünsche Ihnen beim Lesen und Stöbern Saft durch Freude, statt Deutschland den Leutchen, Imperialisten und der Pharma-Mafia. Systemrelevanter Heilstoff für die Enkel:

Wie funktioniert Geld? 10-Punkte-Plan zur effizienten Ausbeutung eines Planeten mit halbintelligenten Lebensformen:

archive.org/details/wiefunktioniertgeld_201908

Gibt es sogar auf Russisch:

10 пунктов плана эффективной эксплуатации планеты с примитивными формами жизни. Руководство по захвату Планет / 10 Punkte Plan: VK.com/video-109280427_456239388?to=L3ZpZGVvLTEwOTI4MDQyN180NTYyMzkzODg/

Für Erwachsene: Mit dem aktuellen Geldsystem (siehe Monneta.org) und der Spielregel Spalte, teile und herrsche. können 10 Nasen einen kompletten Planeten in Schach halten und aussaugen. Wer es schafft diese Verschwörungspraxis als Irrtum zu widerlegen, bekommt ein Kritikhonorar.

… »Studien belegen«, …

ist auf diesen Artikel verlinkt, nicht auf Studien.

Ihre Ehrlichkeit und Klarheit ist lobenswert, kann aber noch gesteigert werden.

Mit wem und wie will Haintz-Media den von Ihnen gewünschten Wandel erreichen?

Mit dem täglichen Werfen von Diagnoseansätzen und Perlen vor die Säue wird es nicht gelingen die zuverlässigeren und ehrlicheren Männer für Familien oberhalb der 1,35-Kinder-je-Frau-Familie zu finden.

Die heimattreuen und familienfreundlichen Nationalisten trommeln seit fast 80 Jahren „Wacht auf! Wacht endlich auf! Widerstand und Rückbesinnung auf traditionelle, konservative Werte jetzt!“.

Wenn Sie sich nicht mit zu geringem Wirkungsgrad an den materialistischen Zombies (Lebensmotto: „Nach mir die Sintflut.“) verschleißen wollen, müssen Sie

a) selektieren und sich auf eine erfolgversprechende Zielgruppe konzentrieren und

b) brauchen Sie für diese Gemeinschaft einen Plan. Wie bei einem Projekt.

Und dazu wäre es extremi sinnvoll mit Gleichgesinnten zieldienlich zu reden. Öffentlich, damit andere ermutigt werden und hinzukommen. Ein paar Beifall-Brocken in den Kommentarspalten sind keine ausreichende Diskussion. Antwortanstand wäre ein erster Schritt, wenn man etwas gefragt wird.

Von Seufzern wie „Es wäre schön … wir brauchen … es müsste …“ bleibt der Geburten-Dschihad der Anderen und der sich dahinter befindliche Projektplan zur „Transformation Europas“ völlig unbeeindruckt.

Wir sind alle Opfer und zugleich Mittäter an den heutigen Zuständen; die einen mehr, andere weniger. Aus dem Internetz für die ganzheitliche Einordnung und Heilung:

„Verlust der Väterlichkeit. Dr. Eduard Koch beschreibt den Verlust von Traditionen, unserer Sprache, bis hin zum Verlust der Väterlichkeit, der Gegenwart.“

Yandexen Sie mal.

https://archive.org/details/dr.-eduard-koch-verlust-der-vaterlichkeit-eine-psychoanal

Was gefällt und was missfällt Ihnen an diesem Vortrag?

Es ist eher anders herum. Mich hat die Angst davor, als Rabenmutter beschimpft zu werden davon abgehalten, Kinder zu bekommen. Wäre ich nach Frankreich gegangen, hätte ich heute wohl auch ein Familie. Dort herrscht ein anderes Mutter Bild vor, was die hohen Geburtenraten erklärt (Buchempfehlung „Der Konflikt. Die Frau und die Mutter von Elisabeth Badinter, 3 Kinder). In Frankreich wird nicht verlangt, seine Identität als Frau aufzugeben, wenn man Mutter wird. Man die Legitimität verschiedener weiblicher Rollen anerkennt (Begriffe wie Rabenmutter, weg geben, fremd betreuen gibt es dort nicht) ermuntert Frauen, mehr Kinder zu bekommen. Ich übe meinen Beruf sehr gern aus und hätte mehr Mut haben sollen, mich gegen gesellschaftliche Verurteilungen (schlechte Mutter, weil man trotz Kindern an der Gesellschaft und Berufsleben teilhaben möchte und nicht dem gesellschaftlichen Bild der sich aufopfernden Mutter entspricht) zu stellen. Auch hätte ich als Kind eine enge Bindung zu meinem Vater gerbraucht (ich war ein Papa-Mädchen). Aber der lehnte das ab ( macht man ja nicht, so als Mädchen). Dieses Bedürfnis danach machte auch noch meine Mutter eifersüchtig (was oft bei Papa Mädchen zu beobachten ist). Also gab es ihren Psychoterror noch oben drauf. Es ist also so einiges gesellschaftlich konstruiert (Buchempfehlung „Mythos Mutter Instinkt“ von Annika Rösler und Evelyn Höllrigl Tschaikner, jeweils 3 Kinder). Frauen sind eben sehr unterschiedlich, auch als Mütter. Kindererziehung ist ein gesamtgesellschaftliche Aufgabe. So wie es damals war, als wir noch in Dörfern lebten. Es ist auch kein Wunder, dass die Deutschen dem Aufopferungswahn verfallen sind (die ganze Welt retten müssen usw.) wenn man das schon mit der Muttermilch aufsaugt.