Am 1. Juli 2025 trat eine Änderung der Europäischen Union in Kraft, die den »Verhaltenskodex gegen Desinformation« verbindlich in das Gesetz integriert. Was als »freiwilliger Kodex« begann, mutiert nun zu einem gesetzlichen Zwangsinstrument, das Meinungsfreiheit bedroht und Plattformen in politische Erfüllungsgehilfen verwandelt. Unter dem Vorwand, die Welt „sicherer“ zu machen, treibt die EU eine beispiellose Kontrolle über den digitalen Raum voran, ein Kurs, der grundlegende Freiheitsrechte bedroht, statt sie zu schützen.

Vom freiwilligen Kodex zum Zwangsgesetz

Der »Code of Practice on Disinformation«, 2018 als unverbindliche Selbstverpflichtung gestartet, wurde 2022 verschärft und ist nun integraler Bestandteil des DSA.

„Der Code of Practice on Disinformation ist ein erstklassiges Instrument, mit dem sich relevante Akteure der Branche – zum ersten Mal im Jahr 2018 – auf Selbstregulierungsstandards zur Bekämpfung von Desinformation geeinigt haben. Im Zentrum der EU-Strategie gegen Desinformation ,»hat« sich der Kodex wirksames Instrument , um die Verbreitung von Online-Desinformation, auch während der Wahlperioden, zu begrenzen und schnell auf Krisen wie die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine zu reagieren.“

»Europäische Kommission«

Für sogenannte »Very Large Online Platforms« (VLOPs) wie Google, TikTok oder Facebook und »Very Large Online Search Engines« (VLOSEs) ist die Einhaltung keine Wahl mehr, sondern Pflicht. Wer sich widersetzt, riskiert drakonische Strafen: Bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes als Einmalstrafe oder fünf Prozent des täglichen Umsatzes als Zwangsgeld.

„Bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen der DSA kann dem Vermittler von bis zu 6 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes im vorangegangenen Geschäftsjahr eine Geldbuße auferlegt werden.“

»Benjamin Docquir / FINANCIER WORL WIDE«

Die Botschaft ist klar: Entweder die Plattformen spuren, oder sie bluten finanziell. Unterzeichner wie Adobe, LinkedIn oder Instagram haben sich längst gefügt, während 𝕏 als einziger prominenter Akteur die Unterschrift verweigerte. Doch selbst für Nicht-Unterzeichner gilt: Der DSA macht keine Ausnahmen. Die EU-Kommission »prüft die Einhaltung mit Audits«, bei denen »der Kodex« als Maßstab dient. Wer nicht liefert, wird zur Kasse gebeten oder gleich zensiert.

„Im Rahmen der DSA müssen sich Plattformen […] jährliche unabhängige Audits durchlaufen. Diese Audits werden zum Teil beurteilen, ob die Desinformationsrisiken angemessen angegangen wurden – und die Codeverpflichtungen, wo relevant, werden als Benchmarks dienen.“

»Techpolicy Press«

Werkzeuge der Kontrolle: Wie Plattformen gegängelt werden

Der DSA fordert ein Arsenal an Maßnahmen, die angeblich Desinformation eindämmen sollen. Plattformen müssen Werbung neben „falschen“ Inhalten vermeiden, was eine inhaltliche Prüfung von Anzeigen bedeutet. Konkret: Medien oder Unternehmen mit unliebsamen Ansichten könnten von Werbeeinnahmen abgeschnitten werden, weil ihre Inhalte als „Desinformation“ gebrandmarkt werden. Demonetarisierung wird so zur Waffe gegen abweichende Meinungen.

Dazu kommen Sperrungen, Reichweiteneinschränkungen und der Kampf gegen »bösartige Deepfakes, Bots und Fake-Accounts«. »Empfehlungsalgorithmen« sollen „seriöse Informationen“ priorisieren, während vermeintliche Falschinformationen künstlich unterdrückt werden. Vermeintliche »Faktenchecker«, die in allen EU-Sprachen operieren, sollen „konsistente“ Überprüfungen garantieren.

„Der Verhaltenskodex für Desinformation zielt darauf ab, Desinformation durch Verpflichtungen zu bekämpfen, die von Online-Plattformen, Akteuren der Werbebranche, Faktenprüfern, Forschungs- und zivilgesellschaftlichen Organisationen in Bereichen wie Demonetisierung, politische Anzeigen, Faktenüberprüfung, Benutzerermächtigung und mehr gemacht werden.“

»Europäische Kommission«

Nutzer werden durch »Warnhinweise auf „Desinformation“« gestoßen, was nichts anderes ist als eine staatlich sanktionierte Belehrung. Der Gipfel: Plattformen sollen das „kritische Denken“ ihrer Nutzer fördern, eine Orwell’sche Ironie, wenn der Staat vorgibt, wie kritisches Denken auszusehen hat.

Meinungsfreiheit im Fadenkreuz

Die EU-Kommission beteuert, der DSA ziele nicht auf Zensur, sondern auf Transparenz und Schutz vor Manipulation. Sprecher Thomas Regnier behauptet:

„Beim [Diskussions-]Kodex geht es nicht um Zensur […] Im Gegenteil, es ist ein Rahmen, der darauf abzielt, eine transparente, faire und sichere Online-Umgebung zu schaffen und gleichzeitig die Grundrechte der Nutzer, einschließlich der Meinungsfreiheit, vollständig zu wahren. […] Die Meinungsfreiheit liegt im Herzen des DSA.“

»Thomas Regnier / Techpolicy Press«

Doch die Realität spricht eine andere Sprache. Der Kodex, einst freiwillig, ist nun ein Compliance-Tool gemäß Artikel 35 des DSA. Nichteinhaltung löst Ermittlungen oder Strafen aus. Plattformen, die global operieren, werden gezwungen, einheitliche Moderationssysteme einzuführen, was Kritiker als „globale Zensur“ brandmarken.

Die Kommission weist solche Vorwürfe zurück und betont, der DSA fokussiere systemische Risiken wie undurchsichtige Algorithmen oder Werbenetzwerke. Doch genau hier liegt der Haken: Wer definiert, was „seriös“ ist? Wer entscheidet, was „Desinformation“ ist? Die Antwort: Eine ungewählte Bürokratie in Brüssel, unterstützt von Faktencheckern, deren Neutralität fraglich ist, und Zivilgesellschaftsorganisationen wie dem Global Disinformation Index (GDI). Dessen CEO Clare Melford behauptet, Zensurvorwürfe seien ein „Missverständnis“. Doch ihre Argumentation, polarisierende Inhalte würden durch Algorithmen verstärkt, ignoriert, dass der DSA selbst polarisiert – indem er Plattformen zwingt, politisch genehme Inhalte zu priorisieren.

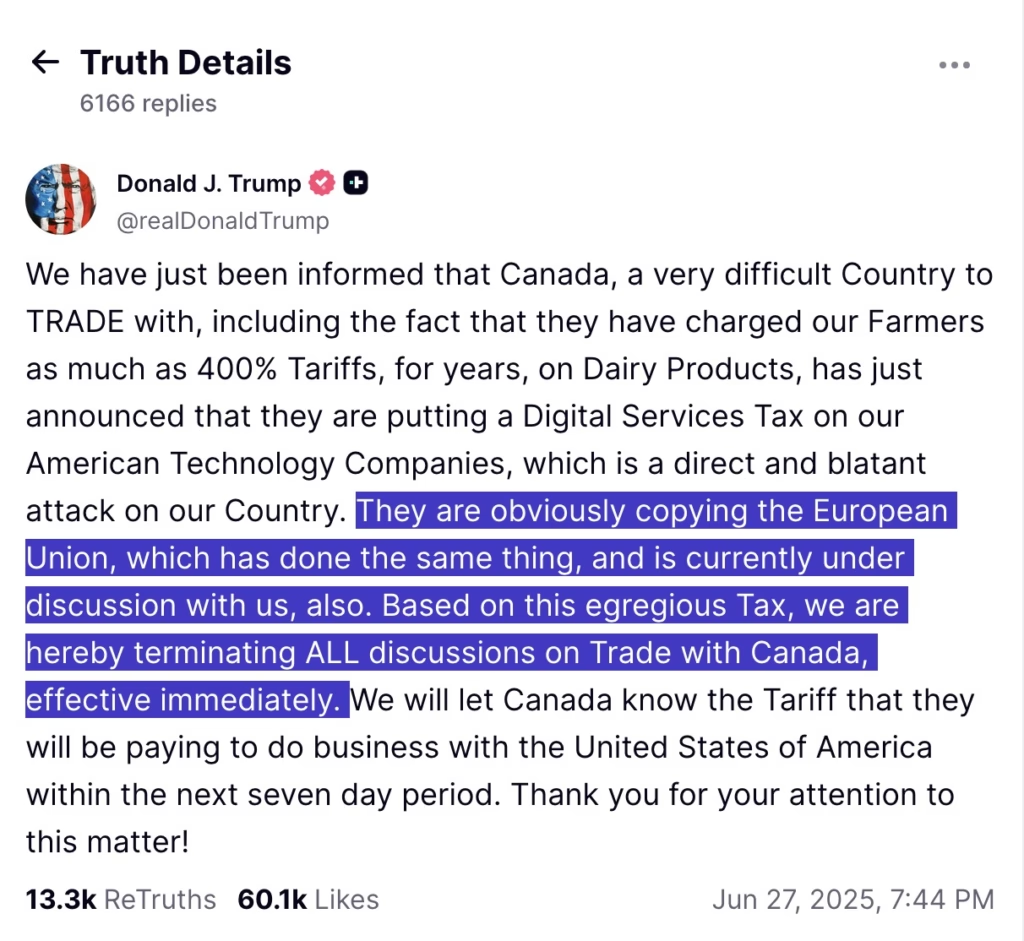

Geopolitische Spannungen: Der DSA als Handelswaffe

Der Zeitpunkt der DSA-Verschärfung ist kein Zufall. Kurz vor Handelsgesprächen mit den USA, die am 9. Juli 2025 anstehen, hat die EU klargestellt: Der DSA ist nicht verhandelbar.

„Wir werden die Umsetzung unserer Rechtsvorschriften nicht auf der Grundlage von Handlungen von Drittländern anpassen. Wenn wir diesen Weg angehen würden, müssten wir es mit vielen Ländern tun.“

»Thomas Regnier / Reuters«

Doch die USA, angeführt von »Präsident Donald Trump«, sehen Parallelen zu Kanadas Digitalsteuer, die Trump als „Kopie“ der EU-Politik kritisierte. Nachdem Kanada seine Steuer nicht zurücknahm, setzte Washington die Handelsgespräche aus. Ähnliche Drohungen schweben über der EU.

In den USA wächst der Widerstand. MAGA-nahe Politiker und Tech-Lobbyisten wie »Joel Kaplan von Meta« werfen der EU vor, amerikanische Unternehmen zu schikanieren. Die Sorge: Der DSA könnte Plattformen zwingen, global einheitliche Regeln einzuführen, die US-Bürgerrechte wie die Redefreiheit untergraben. Die EU bleibt unbeeindruckt, doch die transatlantischen Spannungen verdeutlichen: Der DSA ist mehr als ein Gesetz, er ist ein geopolitisches Machtinstrument.

Ein erstickter Diskurs

Die EU verkauft den DSA als Schutzschild für den öffentlichen Diskurs. Doch in Wahrheit schafft er ein Klima der Angst. Plattformen werden unter dem Damoklesschwert von angedrohten Strafen lieber zu viel löschen als zu wenig. Unliebsame Meinungen, die als „Desinformation“ etikettiert werden, verschwinden in der Versenkung. Der freie Austausch von Ideen, Grundpfeiler jeder Demokratie, wird durch bürokratische Vorgaben und algorithmische Manipulation erstickt.Die Kommission mag behaupten, der DSA fördere Transparenz und Fairness. Doch ein Gesetz, das Plattformen zwingt, Inhalte nach politischen Vorgaben zu filtern, ist kein Schutz, sondern eine Bedrohung. Der DSA ist die Sprachpolizei des 21. Jahrhunderts – und sein Ziel ist nicht Wahrheit, sondern Kontrolle.

Eine Antwort

Ihr Kollege RA Ralf Ludwig von A-WEF.com hat das DSA-Thema vor zwei Monaten in Aschaffenburg angesprochen und bietet dazu auch eine vielversprechende Lösung mit seinem Nein-Projekt:

anopik.org/35a1dd261a2827aa0e7fd9103980e03d1751730953.png

Dürfen Sie nicht oder wollen Sie nicht mit ihm für

Freiheit-beginnt-mit-NEIN.de kooperieren?

Haben Sie etwas Besseres?

Auch auf das Freiheitsbarometer gehört der Link ganz oben, ganz dick und fett > archive.md/m39rC !

Testen Sie den Research-Net-Link in Ihrer A-WEF-Seite wenigstens regelmäßig intern auf Erreichbarkeit aus verschiedenen Netzwerken? Es sieht derzeit nicht so aus, dass er für viele Leute zumutbar und stabil funktioniert. [1]

Und auch bei Auf1.tv/eilt/freiheits-barometer-jetzt-bei-der-a-wef-umfrage-mitmachen habe ich den Eindruck, dass die folgende, extremi wichtige Frage nur eine Eintagsfliege ist, die nicht wöchentlich fokussiert und priorisiert wird:

Welchen BRD-Zombies ist Freiheit wenigstens einen Euro pro Monat wert, nur einen einzigen Euro? Sind es noch einprozent.de oder schon weniger?

Wie bekommt das Volk (die Bevölkerung) die Macht ohne Abhängigkeit vom Parteienapparat zurück? Interview mit Ralf Ludwig (ZAAVV), 16.05.2025: https://www.kla.tv/37679

Ralf Ludwig, Demo Berlin, 14.08.2024:

Die politische End-Entscheidung muss beim Volk liegen!

http://www.kla.tv/30128

Wahlbeobachtung: wabeo.de

Politikerhaftung: http://www.kla.tv/37395 und Stephanie-Tsomakaeva.de

Was wollen Sie sein oder werden? Am Spendenmarkt partizipierende Empörungsjournalisten oder echter Widerstand?

Sie haben leider das Recht verdachtsbestätigend zu schweigen.

[1] Werkzeug:

bloggdesk.com/12-best-web-services-monitor-website-uptime-downtime/