Am Ostermontag ist Papst Franziskus im Alter von 88 Jahren gestorben. Noch am Vortag hatte er schwer angeschlagen den traditionellen Ostersegen „Urbi et Orbi“ gesprochen, ein symbolischer Abschied, der seine Amtsführung auf den Punkt brachte: persönlich, inszeniert, widersprüchlich. Nach einem Jahrzehnt als Bischof von Rom, der sich weigerte, im Apostolischen Palast zu wohnen, beginnt nun das Ringen um die Deutung seiner Hinterlassenschaft.

Kardinal Kevin Farrell gab in einem vom Vatikan um 9:47 Uhr live übertragenen Video den Tod von Papst Franziskus bekannt. Der Bischof von Rom sei am Morgen um 7:35 Uhr verstorben. Franziskus habe sein gesamtes Leben dem Dienst an Gott und der Kirche gewidmet.

Der Titel, den er relativierte – das Amt, das er politisierte

Franziskus war nicht irgendein Reformbischof, sondern Träger eines Amtes, das sich auf göttliche Autorität beruft. Der Papst ist laut kirchlicher Lehre Stellvertreter Christi auf Erden, Nachfolger Petri und oberster Hirte der Weltkirche. Dennoch entwertete Franziskus 2020 in offizieller Vatikanliteratur »den Titel „Vicarius Christi“ zum historischen Vermerk«. Dies war kein symbolischer Akt, sondern ein theologisches und politisches Statement, das seinen Stil prägen sollte: institutionelle Demut bei gleichzeitig aggressiver Moralisierung weltlicher Fragen.

„Nach der katholischen Glaubenslehre ist das Papsttum von Jesus Christus selber eingesetzt. […]

Danach versteht sich der Papst als Nachfolger des Apostels Petrus, der nach der Überlieferung

um das Jahr 67 in Rom als dortiger Bischof den Märtyrertod erlitt. Daraus leitet sich die Aufgabe des Papstes ab, die Kirche zu leiten. Der Papst stellt so die Einheit der in Teilkirchen (Bistümer, Kirchen eigenen Rechts) aufgeteilten Kirche sicher. Fragen und Sachen, die die Kirche als ganzes betreffen, sind seiner Amtsgewalt reserviert. So darf z.B. allein der Papst Bistümer errichten, die Erlaubnis zur Bischofsweihe erteilen, religiöse Institute aufheben und über Selig- und Heiligsprechungen abschließend befinden. Er stärkt die Gläubigen durch sein Lehramt und spricht für die katholische Kirche insgesamt.“

»Was ist, was macht der Papst / Thüringer Schulportal«

Der Papst, der die Kirche spaltete

»Mit seiner Entscheidung«, nicht in den traditionellen Prunkräumen des Apostolischer Palastes im Vatikan zu residieren und liturgische Insignien zu meiden, stilisierte sich Franziskus zum Papst der Bescheidenheit.

Doch diese Gesten lösten keine strukturelle Erneuerung aus, sondern schufen neue Konfliktlinien. In »Traditiones custodes« setzte er einen scharfen Schnitt gegen liturgische Vielfalt, »zerschlug das Projekt« seines Vorgängers Benedikt XVI. zur Wiederannäherung an die traditionelle Messe und entließ Kritiker kurzerhand. Laut Vatikanexperte Marco Politi entstand dadurch ein schwelender innerkirchlicher Bürgerkrieg.

„Der Machtkampf begann bereits vor zehn Jahren. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten erleben wir eine Situation, in der es in verschiedenen Teilen der Weltkirche organisierte Gruppen gibt, die gegen Papst Franziskus arbeiten. Das begann 2014/2015 während der Familiensynode, als es um die Frage ging, ob wiederverheiratete Geschiedene die Kommunion empfangen dürfen. Johannes Paul II. und Benedikt XVI. hatten dies abgelehnt. Doch als die Ultrakonservativen merkten, dass Franziskus hier eine Neuerung anstoßen könnte – und dies dann auch tat –, organisierten sie sich. Sie sammelten Unterschriften, verbreiteten ihre Kritik in den sozialen Medien und machten den Papst zum Feindbild, weil er angeblich von der „wahren Lehre“ abweicht.“

»Marco Politi / T-Online«

Moralische Appelle ohne institutionelle Konsequenz

Franziskus wurde früh zum Anwalt der Entrechteten durch »Fußwaschungen in Jugendstrafanstalten«, »Reisen nach Lampedusa« und scharfe »Worte in Bezug auf die Migrationspolitik«.

Sein »Pontifikat« war durchdrungen von symbolischen Akten der sogenannten Solidarität. Doch moralische Mahnungen blieben oft ohne politischen Preis. Selbst bei seinen drastischen Vergleichen, etwa der Abtreibung mit einem Auftragsmord, wich er keiner medientauglichen Inszenierung aus.

„Einen Menschen zu beseitigen ist wie die Inanspruchnahme eines Auftragsmörders, um ein Problem zu lösen. […] Ist es richtig, einen Auftragsmörder anzuheuern, um ein Problem zu lösen?“

»Papst Franziskus / Deutsches Ärzteblatt«

Seine Gegnerschaft zur Abtreibung schreckte progressive Anhänger auf, konnte aber seine faktische Passivität gegenüber den ethischen Aushöhlungen im Westen nicht kompensieren.

Der Jesuit und sein Kampf gegen den Kapitalismus

Sein Denken war durch und durch von einem linken Weltbild geprägt. Als Jesuit und Argentinier lobte Franziskus offen marxistische Persönlichkeiten wie »Esther Ballestrino de Careaga«. In seiner Enzyklika »Fratelli tutti« verurteilte er die Gier nach Profit und betonte, das Eigentumsrecht sei lediglich ein „sekundäres Naturrecht“. Damit provozierte er die Frage, ob sich hinter der religiösen Autorität nicht doch ein verkappter Marxist verbirgt. Was Franziskus 2014 in einem Interview mit der spanischen Zeitung »La Vanguardia« äußerte, erreichte allerdings eine neue Dimension. Seine Worte richteten sich nicht länger nur gegen Auswüchse oder Fehlentwicklungen des Kapitalismus, sondern stellten eine grundsätzliche Infragestellung des Systems selbst dar.

„Damit das System fortbestehen kann, müssen Kriege geführt werden, wie es die großen Imperien immer getan haben. Einen Dritten Weltkrieg kann man jedoch nicht führen, und so greift man eben zu regionalen Kriegen.“

»Franziskus / SZ«

Seine Abneigung gegen kapitalistische Systeme war kein Geheimnis, seine Aussagen gegen Ungleichheit wirkten dabei oft wie Kopien lateinamerikanischer Befreiungstheologie. Dass er dabei die strukturellen Abhängigkeiten zwischen Kirche und westlicher Ökonomie ignorierte, ließ seine Kapitalismuskritik wie eine wohlfeile Pose erscheinen.

Impfungen, Klima, Corona: Die neue Doktrin

Franziskus sprach sich vehement für Covid-Impfungen aus, nicht als Empfehlung, vielmahr als moralische Pflicht.

Er forderte die Menschen unmissverständlich auf, seinem Beispiel beim Impfen zu folgen – als wäre individuelle Entscheidung ein moralisches Vergehen. Die Ablehnung des Vakzins erklärte er wörtlich zur »selbstmörderischen Verleugnung«. Damit machte er klar: Abweichung ist nicht nur falsch, sondern gefährlich, irrational und ethisch verwerflich. Seine Haltung zum »Green Pass« fügte sich nahtlos ein in eine ideologisch aufgeladene Gesundheitspolitik, die individuelle Gewissensentscheidungen untergrub. Ein autoritärer Gestus im Gewand seelsorgerlicher Fürsorge.

„Im Kampf gegen das Coronavirus verschärft der Vatikan nochmals die Gangart. Weil der Papst kein Verständnis für die Bedenken von Impfskeptikern in den eigenen Reihen hat, drohen diesen jetzt gravierende Sanktionen.“

»Katholisch«

Auch seine Umwelt-Enzyklika »Laudato si’« forderte Rezession für das globale Gleichgewicht, eine Forderung, die realpolitisch folgenlos blieb, aber das Verhältnis zwischen Spiritualität und Weltordnung verschob.

„Von der Notwendigkeit […], dass jeder Einzelne die eigene Weise, dem Planeten zu schaden, bereut, denn ‚insofern wir alle kleine ökologische Schäden verursachen‘, sind wir aufgerufen, ‚unseren kleineren oder größeren Beitrag zur Verunstaltung und Zerstörung der Schöpfung‘ anzuerkennen.“

»Patriarch Bartholomäus / Papst Franziskus / Laudato si’«

Medienliebling mit autoritärem Schatten

Obwohl er von linken Medien oft gefeiert wurde, stießen seine konservativen Positionen zur Abtreibung und seine harsche Amtsführung auf Unverständnis. Leihmutterschaft, geschlechtsangleichende Maßnahmen und Schwangerschaftsabbrüche betrachtet der Papst als Bedrohung fundamentaler Prinzipien der Menschenwürde.

„Ein Körper müsse so akzeptiert und respektiert werden, wie er erschaffen wurde. Der menschliche Leib sei mit persönlichen Bedeutungen ausgestattet, insbesondere in seiner geschlechtlichen Beschaffenheit.“

»Vatikan / ZDF«

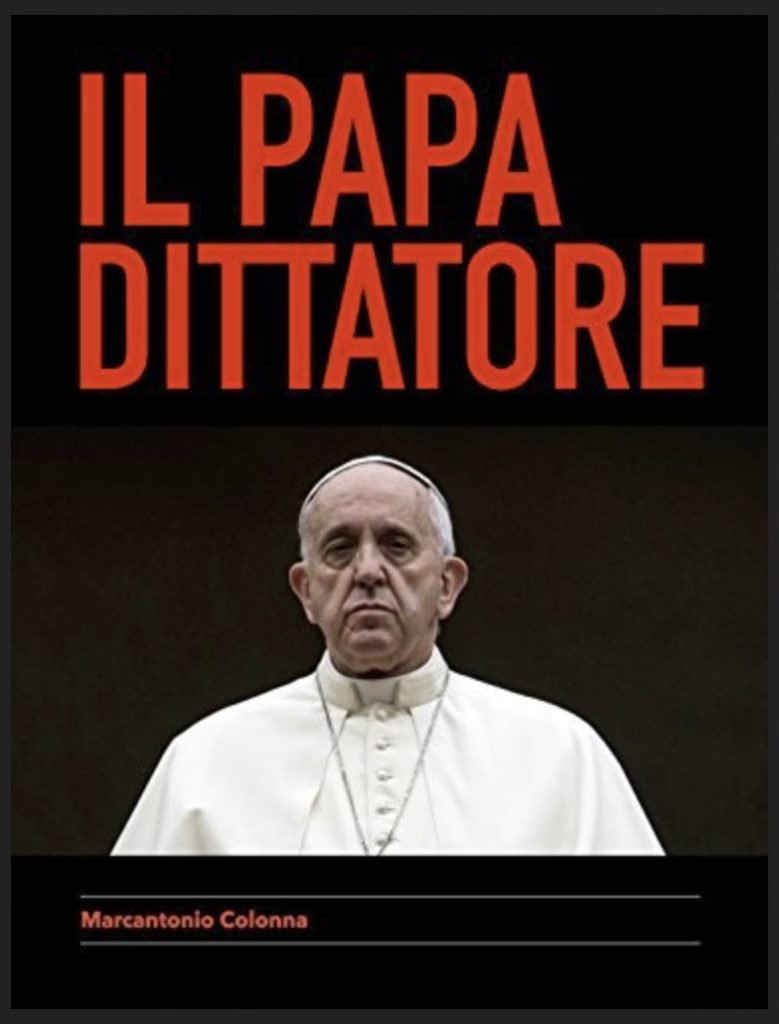

Der Vorwurf, Franziskus regiere wie ein „Diktator-Papst“, kam aus der Mitte des Klerus. Sein autoritärer Umgang mit innerkirchlicher Kritik passte kaum zum Image des sanft lächelnden Brückenbauers.

„Wenn man mit den Katholiken von Buenos Aires spricht, werden sie von der wundersamen Verwandlung berichten, die sich in Jorge Mario Bergoglio vollzogen hat. Ihr verschlossener und ernster Erzbischof hat sich über Nacht in den lächelnden und fröhlichen Papst Franziskus verwandelt, das Idol der Leute, mit denen er sich völlig identifiziert. Spricht man mit jenen, die im Vatikan arbeiten, werden sie von einem umgekehrten Wunder erzählen. Sobald die Fernsehkameras ihn nicht ins Bild nehmen, verwandelt sich Franziskus in eine andere Person: arrogant, abweisend gegen Menschen, vulgär im Sprechen und berüchtigt für seine Zornesausbrüche, die allen nur zu gut bekannt sind, von den Kardinälen bis zu den Fahrern.“

»Katholisches / Il Papa dittatore«

Letzte Auftritte, letzte Widersprüche

Kurz vor seinem Tod trat Franziskus nochmals öffentlich auf, gezeichnet von Krankheit, doch sichtlich bemüht, Stärke zu demonstrieren. Er traf US-Vizepräsident JD Vance und ließ sich durch die Menge fahren.

»Papst empfängt US-Vizepräsident in Rom / FAZ YouTube«

Papst Franziskus zeigte sich gestern ein letztes Mal beim »Ostersegen« „Urbi et Orbi“ auf dem Petersplatz, wie von vielen Gläubigen erhofft, noch einmal persönlich. In seiner Osterbotschaft verurteilte er Krieg und Antisemitismus, ließ die Ansprache jedoch von Zeremonienmeister Erzbischof Diego Ravelli verlesen. Franziskus selbst wirkte im Rollstuhl sitzend sichtlich geschwächt und hielt häufig die Augen geschlossen.

»Papst Franziskus spendet Segen zu Ostern / Tagesschau«

Das Konklave und die Zukunft

Was bleibt von Franziskus? War er ein Reformer, der die Kirche öffnete, aber Spaltung säte? Ein Diener der Armen, dessen Ideologie oft die Realität überholte? Ein Medienstar, dessen Charisma seine Führungsschwächen kaschierte? Sein letzter Akt, der Ostersegen 2025 trotz schwerer Krankheit, zeigte seine Hingabe. Doch sein Vermächtnis ist kein Monolith. Es ist ein Mosaik aus Progressivität, Widersprüchen und ungelösten Konflikten.

Mit Franziskus’ Tod beginnt »die Vorbereitung des Konklaves«, das in 15 bis 20 Tagen den neuen Papst wählen wird. Kardinäle aus aller Welt werden nach Rom reisen, um den nächsten „Stellvertreter Gottes“ zu bestimmen. In einer Zeit zunehmender Säkularisierung und globaler Krisen steht die Kirche vor einer Richtungsentscheidung: Wird sie Franziskus’ Kurs der Öffnung fortsetzen oder einen konservativeren Weg einschlagen? Der verstorbene Papst hat die Weichen gestellt. Die Folgen seiner zwölf Jahre werden die katholische Welt noch lange beschäftigen.