Ein Kommentar von Kevin Eßer.

Der mediale Scheinwerfer steht fest auf der Ukraine. Dort, so heißt es, wird Europa verteidigt – gegen Russland, für die Freiheit, für unsere Werte. Milliarden fließen, Strategiepapiere zirkulieren, der Westen formiert sich. Und doch geschieht das Entscheidende nicht dort, wo alle hinschauen – sondern dort, wo niemand hinblickt.

Die Ukraine ist ein Kansas-City-Shuffle. Alle Augen blicken nach Osten, während im Westen eine neue Ordnung vorbereitet wird. Leise, bürokratisch, digital. Die eigentliche Frontlinie verläuft nicht zwischen Donezk und Charkow, sondern zwischen Brüssel, Frankfurt und Berlin. Was wäre, wenn die größte Gefahr für Europas Freiheit nicht in Moskau liegt – sondern in Brüssel, Frankfurt und einer digitalen Zukunft, die als Fortschritt verkauft wird?

Warum soll Deutschland bis 2029 kriegsbereit sein? Warum kündigt General Breuer öffentlich an, Russland könne dann NATO-Gebiet angreifen? Warum sollte eine Atommacht wie Russland einen konventionellen Krieg gegen den Westen führen – vorhersehbar, medial angekündigt?

Die militärischen Szenarien sind widersprüchlich. Was dagegen konsistent ist, ist das Jahr 2029. Es kehrt wieder – in Haushaltsplänen, Sicherheitsstrategien, Technologiefahrplänen. Spieltheoretisch liegt darin der Schlüssel: Wer das Zieljahr definiert, kontrolliert den Pfad. Wer zuerst Regeln setzt, zwingt alle anderen zur Reaktion. Wer die Normalität bestimmt, kontrolliert die Alternativen.

Wie zufällig ist diese zeitliche Überschneidung mit der Agenda 2030 wirklich?

Denn die Wahrheit ist: Die Menschen werden nicht auf Krieg vorbereitet. Sie werden auf Mangel, Kontrolle, Zuteilung eingestimmt – auf eine Planwirtschaft neuen Typs. Eine Kriegswirtschaft ohne Krieg. Symptome: Ausnahmehaushalte, Energie-Disziplin, CO₂-Kontrolle, digitale Bürgernummern. Komplexität ersetzt Klarheit. Emotionale Mobilisierung verdrängt kritische Aufklärung. Die Menschen werden nicht informiert – sie werden geführt.

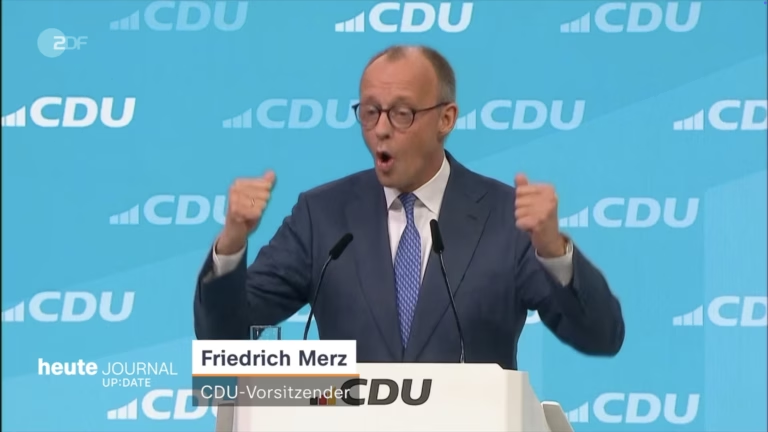

Genau in diesem Klima: der digitale Euro. Die digitale EU-Identität. Und ein Sondervermögen von 1,8 Billionen Euro – nicht als Investition, sondern als Verpflichtung. Keine Abstimmung, keine demokratische Legitimation. Transformation durch Haushaltsrecht. 750 Milliarden für „Next Generation EU“ – nicht rückzahlbar, sondern politisch motiviert. Sie sollen Fakten schaffen. Friedrich Merz fordert das größte dieser Sondervermögen: 1,8 Billionen Euro. Kein Investitionsschub – sondern der Weg in eine neue Ära. Und er ist ihr Wegbereiter. Sie ebnen nicht den Weg zur Rettung des Euro – sie bereiten die strukturelle Abwicklung vor.

Manche mögen all das als notwendigen Aufbruch sehen – als Antwort auf Klimakrise, Krieg, geopolitische Abhängigkeiten. Doch wenn das Fortschritt ist: Warum so viel Verschleierung, so viele Ausnahmen? Warum keine offene Debatte über digitale Identität, Währungsumbau und Schuldenunion? Warum keine demokratische Legitimation für Entscheidungen, die den Gesellschaftsvertrag neu schreiben?

Offiziell geht es um Modernisierung. In Wahrheit erleben wir den Umbau des Systems – nicht durch Panzer, sondern durch Plattformen. Nicht durch Invasion, sondern durch Regelfiktion. Nicht durch Krieg, sondern durch eine postnationale EU-Technokratie. Ein neuer Leviathan wächst. Digital. Zentralistisch. Technokratisch. Sein Symbol ist der digitale Euro. Doch seine Macht liegt tiefer – in Algorithmen, Beratergremien, Verträgen. Während die Völker mit Unsicherheit ringen, entsteht eine Architektur, die keine Staatsbürger mehr kennt, sondern nur noch vernetzte Nutzer, CO₂-Limits und Systemzugänge.

Das ist kein Zukunftsszenario – es ist politischer Alltag. Accenture, SAP, Mastercard, BlackRock: Sie liefern nicht nur Konzepte, sondern Infrastruktur. Friedrich Merz war Teil davon. McKinsey berät Ministerien. Wer Systempartner ist, braucht keine Wahl mehr – er hat Bestandsschutz durch Komplexität.

Sie ist nicht bloß ein Projekt der Gesinnung – sondern eine Machtarchitektur aus Daten, Regeln und Pflichten. Wir erleben eine Minsky-Spirale: Instabilität erzeugt Schulden, Schulden erzeugen Instabilität. Doch jede neue Runde verschiebt die Macht nach oben. Die Krise ist nicht Ausnahme – sie ist Methode.

Es ist nicht der Ukrainekrieg, der Europa verändert. Es ist das Narrativ, das daraus geformt wird. Der Krieg dient als Vorwand für Sonderetats, für moralische Mobilisierung, für Oppositionsentwertung. Wer widerspricht, wird etikettiert. Wer hinterfragt, wird neutralisiert.

Gleichzeitig entsteht ein Europa der Systemkorridore – durch die nur läuft, wer sich vorher registriert hat. Die EUID wird als Fortschritt verkauft – in Wahrheit ist sie das Fundament einer neuen Staatsbürgerschaft. Ohne Zugang: kein Konto, keine Teilhabe. Ohne Zustimmung: kein Systemzugang. Ein System, das Zugriff auf Konsum, Bewegung und Vermögen erlaubt – reguliert durch CO₂- und Verhaltenskennziffern. Eine digitale Klammer für das neue Europa, das keine Nationen mehr braucht, sondern nur noch Datenprofile.

Was hier entsteht, ist kein neues Europa. Es ist ein anderes. Eine postnationale Technokratie – gebaut auf Dauerkrise, finanziert durch Schulden, durchgesetzt durch Technologie.

Ich schreibe das nicht als Warnung – sondern als Analyse. Doch was daraus wird, liegt nicht allein bei denen, die planen. Der Widerstand beginnt nicht auf der Straße, sondern im Kopf. Wer erkennt, was gespielt wird, erkennt die Frontlinie. Sie verläuft nicht zwischen Ost und West, nicht zwischen Parteien – sondern zwischen zentraler Kontrolle und individueller Freiheit.

Wer das erkennt, hat den ersten Schritt aus der Matrix getan.

___________________________________

Kevin Eßer ist ein deutscher Wirtschaftsliberaler und politisch aktiv. Er engagiert sich sowohl in der WerteUnion als auch in der Atlas-Initiative. In seinen Beiträgen möchte er komplexe Zusammenhänge aus freiheitlicher Perspektive überparteilich verständlich machen.