Friedrich Merz, frisch gekürter Bundeskanzler, hat seine erste Regierungserklärung abgegeben, ein knapp 60-minütiges Plädoyer für einen Neuanfang Deutschlands. Mit kämpferischem Optimismus versprach der CDU-Politiker, die Bürger sollen schon im Sommer 2025 spüren: „Hier verändert sich etwas zum Besseren.“ Doch zwischen ambitionierten Ankündigungen und politischer Realität klafft ein Graben, den Merz mit seiner schwarz-roten Koalition erst überwinden muss.

»Deutscher Bundestag Live / YouTube / Minute ca. 2:07«

Wirtschaft: Mehr arbeiten, weniger behalten?

Merz’ wirtschaftspolitisches Mantra lautet: „Leistung muss sich wieder lohnen.“ Konkret will er Überstundenzuschläge steuerfrei stellen, Prämien für Mehrarbeit fördern und eine wöchentliche statt tägliche Höchstarbeitszeit einführen, um Flexibilität zu schaffen. Die Botschaft ist klar: Wer mehr arbeitet, soll mehr im Portemonnaie haben. Doch die Forderung nach einer 40-Stunden-Woche, fest im Koalitionsvertrag verankert, stößt auf Kritik.

„Wer freiwillig mehr arbeitet, soll auch mehr Netto vom Brutto haben.“

»Friedrich Merz / Bundestag Live«

Warum sollen Bürger, die bereits Rekordsteuern zahlen, noch mehr schuften, wenn der Staat gleichzeitig Milliarden in fragwürdige Projekte pumpt oder ein Bürgergeld-System unterhält, das Anreize zur Arbeit untergräbt? Merz’ Ankündigung, das Bürgergeld durch eine neue Grundsicherung zu ersetzen, die Erwerbstätigkeit belohnen soll, klingt nach einem Schritt in die richtige Richtung. Ohne konkrete Ausgabenkontrolle wirkt sein Aufruf zur Mehrarbeit allerdings wie ein Hohn auf die Leistungsträger.

Die Wirtschaft soll durch „mutigen Bürokratieabbau“ angekurbelt werden, also weniger Berichtspflichten, weniger Vorschriften, mehr Vertrauen in Unternehmen. Merz verspricht, Firmengründungen binnen 24 Stunden zu ermöglichen und die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken.

„Die unzähligen Dokumentations-, Berichts- und Meldepflichten, die werden wir schnell und spürbar reduzieren.“

»Friedrich Merz / Bundestag Live«

Ein Gesetzentwurf für „Superabschreibungen“ und eine Unternehmenssteuersenkung ab 2028 ist in Arbeit. Doch die Frage bleibt: Kann eine Regierung, die auf 150 Milliarden Euro Schulden setzt, wirklich die Rahmenbedingungen für privates Investment schaffen, wie Merz behauptet? Die Skepsis ist groß, dass die „Wachstumslokomotive“ Deutschland allein durch Steueranreize und Deregulierung wieder Fahrt aufnimmt.

Wir werden alles daransetzen, Deutschlands Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen. pic.twitter.com/1Zh3hkjDpR

— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 14, 2025

»Bundeskanzler Friedrich Merz / 𝕏«

Migration: Steuerung oder Symbolpolitik?

Merz bezeichnet Deutschland als Einwanderungsland – eine Selbstverständlichkeit, die er mit Nachdruck betont. Aber seine Migrationspolitik zielt auf eine harte Kehrtwende. Seine Versprechen lauten: mehr Begrenzung, mehr Zurückweisungen, mehr Rückführungen. Deutschland soll die EU-Asylreform konsequent umsetzen, Asylverfahren in Drittstaaten prüfen und Außengrenzstaaten unterstützen. Für gut integrierte Geduldete, die ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten, versprach Merz ein Bleiberecht. Integration soll „ermöglicht und eingefordert“ werden, und zwar mit schnellem Zugang zum Arbeitsmarkt.

„[…] In aller Deutlichkeit: Deutschland ist ein Einwanderungsland – das war so, das ist so, und das bleibt auch so. Wir wollen ein freundliches und respektvolles Land bleiben, gerade gegenüber denjenigen, die zu uns gekommen sind und die bei uns leben und arbeiten.“

»Friedrich Merz / Bundestag Live«

Friedrich Merz bewegt sich migrationspolitisch auf einem schmalen Grat: Einerseits bekennt er sich zu humanitären Verpflichtungen und übernimmt damit klassische Forderungen der politischen Linken, andererseits bedient er mit markigen Worten über Rückführungen, Begrenzung und Ordnung die Erwartungen konservativer Wählerschichten. Dieser Balanceakt wirkt zunehmend widersprüchlich, zumal Merz selbst einräumt, dass Deutschland in den vergangenen Jahren vor allem „gering qualifizierte“ Migration zugelassen habe. Seine Forderung nach einer Steuerung der Zuwanderung „im Interesse des Wohlstands“ klingt daher weniger nach strategischer Neuausrichtung als nach verspäteter Problemerkennung.

„Doch die Entwicklung in den letzten zehn Jahren hat auch gezeigt: Wir haben zu viel ungesteuerte Einwanderung zugelassen und zu viel geringqualifizierte Migration in unseren Arbeitsmarkt und vor allem in unsere sozialen Sicherheitssysteme ermöglicht.“

»Friedrich Merz / Bundestag Live«

Trotz anhaltend hoher Zuwanderungszahlen klafft in vielen Schlüsselbranchen weiterhin eine erhebliche »Fachkräftelücke«. Dies legt nahe, dass die bisherige Migrationspolitik kaum zielgerichtet auf den ökonomischen Bedarf des Landes reagiert hat. Anstelle von gut ausgebildeten Fachkräfte kamen vor allem Menschen mit geringen Integrations- und Beschäftigungschancen – ein Missverhältnis, das Merz zwar benennt, welches aber bislang ohne tragfähiges Konzept zur Korrektur bleibt. Ohne eine grundlegende Reform hin zu klaren, qualifikationsbasierten Einwanderungskriterien droht sein Ansatz zwischen wohlklingender Rhetorik und praktischer Wirkungslosigkeit zu verharren – Symbolpolitik anstatt Strukturreform.

Wohnraum: Bauen, bis der Beton glüht

Merz’ Antwort auf die Wohnungsnot ist ein ohrenbetäubendes Mantra, das im Bundestag sogar Gejohle bei der Linken auslöste. Die neue Regierung will Mietwohnungsbau, Eigentumsbildung und sozialen Wohnungsbau durch Steuerentlastungen, Entbürokratisierung und durch das Ankurbeln von Investitionen.

„Zu bezahlbarem Wohnen gehört vor allem: Bauen, bauen, bauen! Dafür forcieren wir den Mietwohnungsbau und die Eigentumsbildung mit Steuerentlastungen für Bauherren, mit einer Entbürokratisierung des Bauens und mit mehr sozialem Wohnungsbau.“

»Friedrich Merz / Bundestag Live«

Wie die WeLT zu diesem Thema berichtet, brachte Bauministerin Verena Hubertz (SPD) eine Erhöhung der Erbschaftssteuer für große Vermögen ins Spiel, um den Wohneigentumserwerb steuerfrei zu machen und Baukosten auf unter 15 Euro pro Quadratmeter zu drücken. Ein ambitioniertes Ziel, das jedoch an der Realität hoher Materialkosten und regulatorischer Hürden zu scheitern droht.

„Mit dem eingenommenen Geld könne man vielleicht ‚das erste Haus, den Eigentumsaufbau für Familien, grunderwerbssteuerfrei stellen. […] Wir müssen sehen, was die Länder bereit sind, zu

geben.‘“

»Verena Hubertz / WeLT«

Die Wohnraum-Offensive ist zweifellos dringend, doch die Finanzierung bleibt nebulös. Merz’ XXL-Schuldenpaket soll Infrastruktur und Bauwesen stützen, aber die Abhängigkeit von privatem Kapital und die Finanzierungsvorbehalte des Haushalts lassen Zweifel an der Durchschlagkraft aufkommen. Die hämischen Reaktionen der Linken zeigen zudem, dass „Bauen, bauen, bauen“ ohne breite politische Unterstützung ein populistischer Schlachtruf bleibt.

Außenpolitik: Stärke zeigen, aber wie?

Merz’ außenpolitische Vision ist geprägt von klaren Ansagen. Die Bundeswehr soll „die stärkste Armee Europas“ werden. Wie Vizekanzler Lars Klingbeil hervorhebt, bedeutet dies eine „gewaltige Kraftanstrengung“, die durch massive Investitionen unterstütz werden soll.

„Die Stärkung der Bundeswehr steht dabei für uns an erster Stelle in der eigenen Politik. Die Bundesregierung wird zukünftig alle finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, die die Bundeswehr braucht, um konventionell zur stärksten Armee Europas zu werden.“

»Friedrich Merz / Bundestag Live«

Stärke solle Aggression abschrecken, Schwäche hingegen einladen – eine kaum verhohlene Botschaft an Russland.

Wir müssen uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Dieser Grundsatz gilt.

— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 14, 2025

Stärke schreckt Aggression ab. Schwäche hingegen lädt zu Aggression ein.

»Bundeskanzler Friedrich Merz / 𝕏«

Merz verurteilt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf und betont, dessen Ausgang entscheide über die globale Ordnung. Gleichzeitig fordert er transatlantische Einheit, um Spaltungen im Westen zu verhindern.

Klimaschutz und Digitalisierung: Ambitionen ohne Substanz?

Friedrich Merz bekennt sich zur Einhaltung der Klimaziele, zumindest auf dem Papier. Als zentrales Instrument nennt er den CO₂-Preis, der in Zukunft noch deutlich steigen soll. Bereits Mitte April stellte er bei Caren Miosga klar:

„Es wird zunächst einmal für alle teurer.“

»Friedrich Merz / BILD“

Gemeint sind die spürbaren Kosten für Bürgerinnen und Bürger beim Tanken und Heizen, ein politischer Kurs, der vor allem private Haushalte belasten wird, ohne konkrete Entlastungsstrategien zu benennen.

Gleichzeitig bleibt Merz vage, wenn es um die eigentlichen Maßnahmen zur Zielerreichung geht. Die von ihm angekündigte „unideologische“ und „technologieoffene“ Energiepolitik wirkt mehr wie ein rhetorisches Ausweichmanöver und nicht wie ein konkreter Plan. Im Bundestag sorgte diese Formulierung daher für Reaktionen: Während AfD-Abgeordnete höhnisch dazwischenriefen, quittierte Grünen-Staatssekretär Michael Kellner die Ankündigung mit einem skeptischen Nicken.

In der Digitalisierung setzt Merz auf große Worte. Eine moderne, digitale Verwaltung ohne Behördengang soll Realität werden. Doch die Ankündigung, Bürokratie „beherzt“ abzubauen, klingt nach einem alten Versprechen, das schon oft gebrochen wurde. Die Skepsis ist berechtigt: Kann eine Regierung, die auf Schulden setzt, die nötigen Ressourcen für eine digitale Revolution mobilisieren?

Politische Gegner: Weidel und die Linke

AfD-Chefin Alice Weidel nutzte die Debatte, um Merz als „Kanzler der zweiten Wahl“ zu brandmarken – eine Anspielung auf seine knappe Wahl im zweiten Wahlgang, ein Novum in der BRD-Geschichte.

"Ein Extremist ist, wer wie in der Corona-Zeit willkürlich Grundrechte einschränkt. Extremist ist, wer den Wohlstand der Bürger mit ökosozialistischer Transformation zerstört. Extremist ist, wer bürgerliche Freiheiten und die Meinungsfreiheit abschaffen will." pic.twitter.com/FUfeSXvFSt

— Alice Weidel (@Alice_Weidel) May 14, 2025

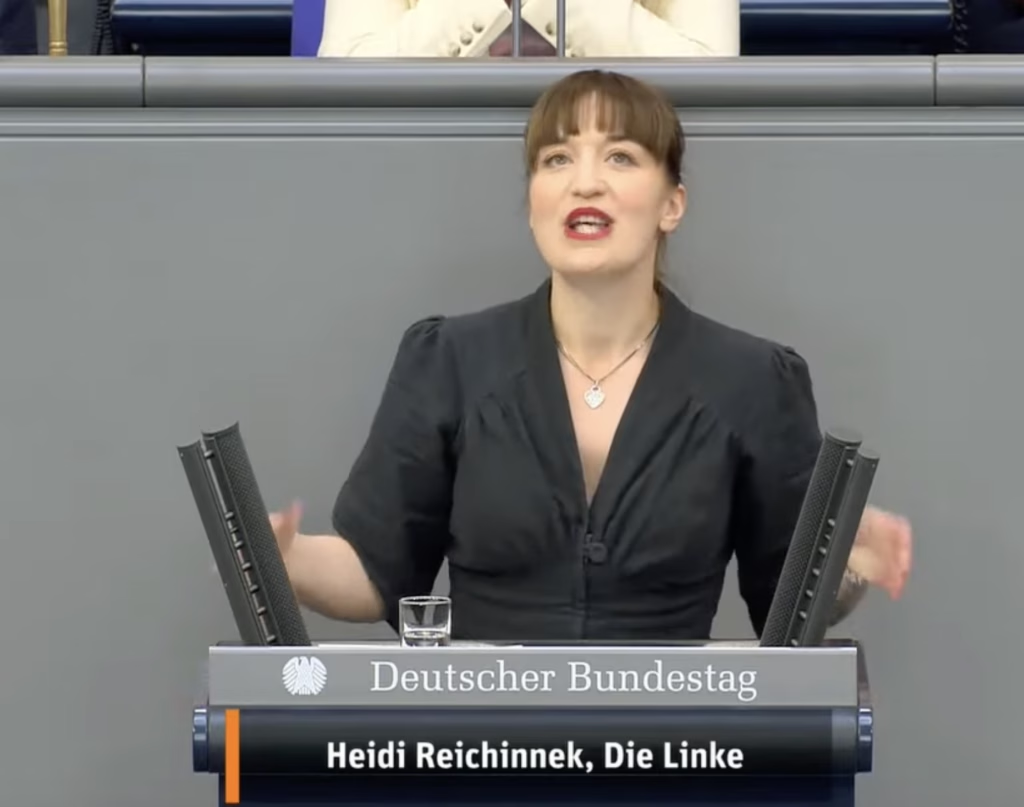

Die Linke hingegen zeigte sich demonstrativ desinteressiert, unterbrochen nur von spöttischem Gelächter oder Störaktionen wie Heidi Reichinneks „Hört, hört“-Rufen. Diese Polarisierung zeigt, dass Merz’ Versprechen von „Wohlstand für alle“ auf eine zersplitterte politische Landschaft stößt, in der Einigkeit Mangelware ist.

Fazit: Ein Kanzler unter Druck

Friedrich Merz hat mit seiner Regierungserklärung hohe Erwartungen geweckt: Wirtschaftswachstum, Wohnraum, Sicherheit, Klimaschutz – die Liste ist lang. Dagegen lassen die Finanzierung durch ein XXL-Schuldenpaket, die Abhängigkeit von privatem Kapital und die politische Zersplitterung Zweifel an der Umsetzbarkeit aufkommen. Merz’ Aufruf zur Mehrarbeit, ohne den Sozialstaat zu reformieren, wirkt wie eine Provokation für die Leistungsträger. Seine außenpolitischen Ansagen sind mutig, aber riskant. Zudem bleiben seine Bekenntnisse zu Israel und Klimaschutz ohne konkrete Maßnahmen blass.

Der Kanzler hat bis Sommer 2025 Zeit, sein Versprechen einzulösen. Doch die Uhr tickt, und die Bürger erwarten mehr als Worte. Merz steht vor der Herausforderung, eine gespaltene Gesellschaft zu einen und eine Wirtschaft in der Krise zu beleben. Ob er die „Wachstumslokomotive“ tatsächlich in Fahrt bringt, wird sich zeigen – oder ob sein Regierungsstart nur heiße Luft bleibt.

2 Antworten

Merz seine Versprechen sind nur Getöse und platzende Seifenblasen.

Er ist im linken Käfig gefangen und somit handlungsunfähig.

„Berlin unter Merz: Wie man einen Krieg mit Russland anfängt − in einfachen Schritten:“

Test.RTde.world/meinung/246346-berlin-unter-merz-wie-man/

Wie konnte es nur zu all diesem Wahnsinn kommen, obwohl doch angeblich nur jeder gesundes Futter, Frieden und seine Ruhe haben will? Es kursiert das hässliche Gerücht, dass die Planung zu den heutigen Zuständen vor rund 3.000 Jahren bei einer kleinen, kranken Sekte begann.

Wer Schweigedurchsetzungsgesetze und eine Angstgesellschaft braucht, der hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Dreck am Stecken und etwas zu verbergen.

Ein Einstiegspunkt für mutige Ermittler im Kommentar 1903:

https://haintz.media/artikel/international/brave-new-private-ii-konzernherrschaft/#comment-1903